Auswahl von Beiträgen und Artikeln

Auswahl von Beiträgen und Artikeln

Meine Absicht Sportdisziplinen, die in Mediasch praktiziert wurden, in Gänze zusammenfassend zu beschreiben, möchte ich mit Berichten über den Handball fortsetzen. Und zwar vom ersten Spiel 1921 bis 1990. Bislang berichtete ich im Infoblatt über Orientierungslauf und Klettern sowie über Bergsteigeraktivitäten. Zwischen 1972-1984 spielte ich Handball bei Automecanica Mediasch und habe somit einen Bezug zu diesem Sport. Obwohl ich nicht zu den Spitzenspielern gehörte, war meine Begeisterung für das Handballspiel riesig und diese Zeit gehört zu den schönsten Abschnitten meines Lebens. Es war nicht nur der Sport, der mir Freude bereitete, sondern auch die Freundschaft zwischen den Spielern, die unterhaltsamen Fahrten im Bus oder Lastwagen, das Bier danach.

In dieser Ausgabe des Infoblatts geht es um den Mediascher Handball in der Zeitspanne 1921-1960, (Großfeldhandball). Dabei konnte ich auf bereits publizierte Berichte und auf Erzählungen von Spielern aus dieser Zeit zurückgreifen. Im nächsten Mediascher Infoblatt, das im zweiten Halbjahr 2024 erscheint, folgt ein Bericht über das Mediascher Handballgeschehen zwischen 1960-1990 (Kleinfeldhandball), der auf den Erinnerungen der Handballspieler beruht und bislang noch nicht auf Papier gebracht wurde.

Mediascher Handballgeschichte 1921-1945

Die Siebenbürger Sachsen und die Banater Schwaben hatten einen wesentlichen Anteil bei der Entwicklung des rumänischen Handballs, einer Sportart voller Dynamik, Spannung und Teamgeist. Sie waren die Wegbereiter des Siegeszuges der rumänischen Nationalmannschaft, die nach dem Krieg sieben Weltmeistertitel, drei bei den Frauen (1956, 1960 und 1962) und vier bei den Männern (1961, 1964, 1970, 1974) gewannen. Darüber hinaus machten sie Handball zum Massensport. Die leidenschaftlichen Mediascher Spieler und Mannschaften trugen – insbesondre in den Anfängen vor und nach dem zweiten Weltkrieg – zu diesem Erfolg bei.

Der „Vater“ des Großfeldhandballs, auch Feldhandball genannt, war der Sportlehrer Prof. Karl Schelenz, welcher 1919 in Berlin mit seinem Kollegen Erich König die Regeln des Sportlehrers Max Heiser (1915) verbesserten. Zwei Jahre später, 1921 fand das erste Handballspiel in Rumänien zwischen den Mannschaften des Brukenthal-Gymnasiums und des Hermannstädter Evangelischen Mädchengymnasiums statt. Großfeldhandball wurde auf Fußballplätzen mit 11 Spielern um einen Halbkreis mit einem 13 m Radius gespielt. Das Tor (Fußballtor) war 7,32m breit und 2,44m hoch. Ein Spiel umfasste zwei Halbzeiten von je 30 Minuten mit einer 10-minütigen Pause.

1924 führt der Sportlehrer Franz Ulrich, der aus Deutschland nach Mediasch an die Stephan-Ludwig- Roth-Schule geholt worden war, den Handball hier ein. Sein Nachfolger wurde Georg Zielke, danach folgten Rudi Liehr und Hans Breckner, die den Schulhandball weiterhin förderten. Somit hatte die Schule über viele Jahre eine „Coetus“ Schüler-Handballmannschaft. Ab 1931 gab es eine Handballmannschaft in der Handelsschule und ab 1933 eine Männerhandballmannschaft beim Mediascher Turnverein (MTV).

Handballer des Mediascher Turnvereins 1934: Willi Lapka (zweiter von links), Fritz Rehner, Josef Alesi (vierter und fünfter von links), Bruno Holzträger (dritter von rechts).

Handballer des Mediascher Turnvereins 1934: Willi Lapka (unten rechts). Bruno Holzträger (mittlere Reihe, Mitte)

1936 wurde Handball zum ersten Mal in Berlin olympisch. An dieser Olympiade nahm auch die rumänische Nationalmannschaft teil, in der fast nur Siebenbürger Sachsen spielten. Damit machten sie den ersten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft des rumänischen Handballs. Im Juli 1936 war die Deutsche Handballnationalmannschaft zu einem Vorbereitungsspiel in Mediasch zu Gast. Sie spielten gegen die Rumänische Nationalmannschaft und gewannen das Spiel mit 20:1. Die Nachbarschaften verteilten Flugblätter, um die Mediascher zum Spiel einzuladen. Die rumänische Männernationalmannschaft erreichte bei der Olympiade in Berlin im August 1936 Platz 5. Trainer war Hans Schuschnig aus Hermannstadt. Zur Mannschaft gehörten 13 Spieler aus Hermannstadt, zwei aus Bukarest, einer aus Kronstadt und drei Mediascher: Dr. Hans Zikeli, Bruno Holzträger und Fritz Kasemiresch. Dr. Hans Zikeli (*10. Oktober 1910, †6. Februar 1999) war zu jener Zeit 25 Jahre alt. Er war der letzte Bürgermeister Mediaschs bis zum Umsturz, zwischen 1940-1944. Bruno Holzträger (*29. Juli 1916, †15. November 1978) war 20 Jahre alt und spielte als rechter Läufer. Fritz Kasemiresch (*17. Februar 1917, †22. Juni 1941) war 19 Jahre alt und zweiter Torwart der rumänischen Handball-Nationalelf.

Um Werbung für das Vorbereitungsspiel der deutschen Handballnationalmannschaft gegen die Mediascher Handballer am 17. Juli 1936 zu machen, wurde ein Handzettel gedruckten, der über die Nachbarschaften verteilt wurde.

Rumäniens Handballer bei der Olympiade in Berlin 1936 (v.l.n.r.): obere Reihe: Johann (Oki) Sonntag (Verbandsfunktionär), Hans Georg Herzog, Fritz Halmen, Wilhelm Heidl, Günter Schorsten, Willi Kirschner, Mannschaftsarzt Dr. Pârvulescu. Mittlere Reihe: kniend Robert Speck, Alfred Höchsmann, Bruno Holzträger. Untere Reihe: Karl Haffer, Stefan Zoller, Fritz Haffer

1943 wurde als Meisterschaftsersatz (es war Krieg) ein Endturnier ausgetragen, an dem die Städte Bukarest, Mediasch, Reschiţa und Ploieşti teilnahmen. Sieger wurde die Mannschaft des Mediascher Stephan-Ludwig-Roth-Gymnasiums. Um den Großfeldhandball in Altrumänien noch bekannter zu machen, gab es 1947 in Bukarest ein Demonstrationsspiel zwischen den Mädchenmannschaften Vitrometan (Trainer Georg Gunesch) und Karres, beide aus Mediasch. Bereits zwei Jahre später, 1949, fand in der Hauptstadt ein Großfeldhandballspiel zwischen einer siebenbürgischen Mannschaft und einer Auswahl aus der Muntenia statt, welches die Siebenbürger mit 7:2 gewannen.

Die Handballmannschaft des Mediascher Turnvereins in Lugoj 1937 (v.l.n.r.): Fritz Hann, Fritz Rehner, Hans Kraft, Gerhard Schmidt, Willi Lapka, Otto Hann, Bruno Holzträger, Schemi Klein, Josef Alesi, Szöcs Zunzi, Hans Zikeli

Die Coetus Handballmannschaft 1942 (v.l.n.r.) obere Reihe: Franz Keul (Kulli), H. G. Wellmann, Georg Gunesch, Hans Ulbrich, Georg Weinhold. mittlere Reihe: Mantsch, Samuel Karres, Georg Windt. Untere Reihe: Willi Haydu, Szöcs Zunzi, Willi Lapka

Großfeldhandball nach dem Zweiten Weltkrieg 1945-1960

Die Damenmannschaften

Nach dem Krieg 1945 setzte sich die Erfolgsgeschichte des Großfeldhandballs fort. In Mediasch formierten sich fünf Damenhandballmannschaften. Eine Mannschaft stellte die Glasfabrik Vitrometan (Trainer Gerhard Schunn), eine weitere die Lederfabrik Karres (später „8 Mai“) (Trainer Bruno Holzträger). Die Mannschaft der Textilfabrik IRTI hieß „Zefirul“, jene der Emaillefabrik Westen (später Emailul Roşu), „Sparta“. Voinţa Okorod“ war die Damenhandballmannschaft der ungarischen Partei Madosz (Trainer Fritz Schmidt). Es kam zu einem Wettlaufen zwischen den Mannschaften, doch vorerst hatte die Mannschaft Vitrometan das Sagen. Sie siegten nicht nur in Mediasch, sondern auch in Hermannstadt, Schäßburg, Agnetheln und Oderhellen (Odorheiul Secuiesc). Spielerinnen waren Erika und Hilde Blahm, Hilde Schnabel, Lydia Kletter Gerda Hommen, Anneliese Kneisel, Maria Pelger, Grete Fuss, Susi Rausch, Pusta Suhasz, Lenuţa Boieru u.a.

Bruno Holzträger, der vor dem Krieg als Spieler brilliert hatte, setzte seine Erfolgsgeschichte als Handballtrainer fort und trug im Wesentlichen dazu bei, dass Mediasch eine Hochburg des Großfeldhandballs wurde. Begonnen hat er mit Handballspielen 1931 als 15-jähriger in der Mannschaft der Handelsschule. Er trainierte viele Handballmannschaften in Mediasch, mit denen er große Erfolge feierte. Mit den Damenmannschaften holte er als Trainer vier Landesmeistertitel. 1949 führte er als Trainer die Damenauswahl Rumäniens in ihr erstes internationales Spiel gegen Ungarn, das in Temeswar ausgetragen wurde. Bruno blieb in der ersten Hälfte der 1950-er Jahre Trainer der Landesauswahl der Damen. Unter seiner Anleitung nahm die Mannschaft an über 50 internationalen Spielen teil. 1949 wurde er vom Rumänischen Handballverein als Schiedsrichter anerkannt. Die Prüfung zum Schiedsrichter gelang auch Fritz Schmidt, der Spiele im ganzen Land gepfiffen hat.

Die Damenmannschaften holten sechs Jahre nacheinander (1947-1951) den Landesmeistertitel nach Mediasch. 1946 siegte die Karres-Mannschaft mit Trainer Holzträger bei der ersten Damenlandesmeisterschaft, die in Rumänien ausgetragen wurde. Er gewann die Landesmeisterschaft auch im drauffolgenden Jahr 1947, 1948 gelang dieses der IRTI Mannschaft, 1949 brachte „Record“ (dies war der neue Name Karres-Mannschaft nach der Nationalisierung), auch mit Holzträger als Trainer, den Titel erneut nach Mediasch. Für „Record“ spielten im Laufe der Jahre Zita Bell, Edith Lehrer, Hilde Karres, Anneliese Szabo, Rhodi Connert, Erika Lukas, Trude Gräser, Helga Keul (verheiratete Buresch) u.a. Helga Buresch, die Rückraum Mitte spielte, erzählte mir bei einem Zusammentreffen 2023 in Waldkraiburg über diese Zeit: „Wir spielten in Tetrahosen (Unterhosen mit langen Beinlingen, Am. d. Red.), die wir selbst gefärbt hatten. Als Landemeisterinnen erhielten wir eine Urkunde und eine Medaille. Prämien gab es keine, auch nicht die im Voraus versprochenen 400 Lei. Wir erhielten die höchste Auszeichnung, die damals in Rumänien vergeben wurde: „Sportiv Categoria I“. Danke an Helga für diese Informationen. Eine außergewöhnliche Spielerin in der Karres-Mannschaft, mit einer hervorragenden Schusstechnik und körperlichen Fitness, war Trude Gräser (Szász). Sie ging Dank ihres scharfen Schusses oft als Schützenkönigin vom Platz. 1950 wurde in der Lederfabrik „8 Mai“ eine neue Mannschaft gegründet, die sich „Flamura Roşie“ nannte, welche unter Trainer Willi Lapka den Landesmeistertitel nach Mediasch holte und die „Cupa Pacii“ gewann. 1951 wurde der Titel mit „Flamura Rosie“ diesmal mit Trainer B. Hölzträger, zum letzten Mal an die Kokelstadt geholt. Eine stolze Leistung.

Eine Ausnahmespielerin war auch Erika Blahm (verheiratete Klein). Ihre Handballkarriere begann 1944/45 im Mädchengymnasium in Mediasch mit Professor Karl Dieterich. Ab 1945 gehörte sie zur Frauenmannschaft der Glasfabrik Vitrometan, wo sie zu den Leistungsträgerinnen zählte. 1948 wechselte sie zu der IRTI-Mannschaft, 1949 zu „Record“ und 1950 und 1951 spielte sie in der Mannschaft „Flamura Roşie“. Mit „IRTI“, „Record“, und „Flamura Roşie“ wurde sie viermal Landesmeister. Deshalb erhielt sie die Auszeichnung „Meister des Sportes“ (Maestra sportului). 1949 wurde sie zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berufen, mit der sie ein internationales Spiel gegen Ungern bestritt. Aus Mediasch waren acht Spielerinnen, aus Schäßburg vier, aus Bukarest drei und aus Hermannstadt eine dabei; zehn Deutsche, drei rumänische und drei ungarische Spielerinnen. Im Juli 1953 nahm sie mit der Nationalmannschaft Rumäniens an einem internationalen Turnier in Bukarest teil. Als Mannschaftskapitänin führte sie ihr Team bei den Spielen mit der DDR, Polen und Rumänien 2 (Rumänien hatte zwei Mannschaften). Die DDR-Trainer waren voll des Lobes und erklärten sie „zur besten Handballspielerin der Welt“. Es folgten im August 1953 das Jugendfestival in Bukarest und im Oktober ein Freundschaftsspiel in Warschau. Als „Spielerin des Jahres“ erhielt sie im Herbst desselben Jahres einen Pokal und eine schöne Prämie. 1955 spielte sie in Hermannstadt unter dem Trainer Stefan Zoller. Nach der Geburt ihres ersten Kindes Gudrun folgte eine kurze Pause, danach spielte sie weiter in Hermannstadt und bei schweren Spielen unterstütze sie eine Frauenmannschaft in Mediasch. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes Monika beendete sie ihre Handballkarriere, die sie „mit Leib und Seele“ wie sie schrieb, gelebt und geliebt hat.

In der Frauennationalmannschaft Rumäniens spielten Erna Schobel (verheiratete Holzträger) Gerda Hommen, Erika Blahm (verheiratet Klein), Kathi Bucur, Erika Lapka und Trude Gräser.

An dieser Stelle sollen nun auch jene Handballspielerinnen genannt werden, die in diesem Bericht noch nicht erwähnt wurden: Nora Römer (verheiratete Keul), Josi Kneisel, Monika Lukas, Dora Theil, Anneliese Kelp (verheiratete Wopalka), Szanto Böszi, Grete Schobel (verheiratete Gutt), Grete Csallner (verheiratete Pauer), Milli Macovei, Lenuţa Chioa, Maria Pelger, Sara Klein, Anneliese Szabo, Hilde Karres, Edith Lapka, Grete Gallner, Edith Knall u.a. Bitte um Nachsicht, wenn nicht alle Spielerinnen genannt wurden.

Die rumänische Damen-Nationalmannschaft beim Länderspiel gegen Ungarn1949, darunter die Mediascherinnen in der oberen Reihe Erika Blahm (vierte von links), Gerda Hommen (sechste von links), mittlere Reihe: Trude Gräser (zweite von links), Erna Schobel (dritte von links).

Länderspiel gegen die DDR 1950, darunter die Mediascherinnen in der obere Reihe (v.l.n.r) Erna Schobel (zweite Spielerin), Kati Bucur (dritte), Gerda Hommen (fünfte), Edith Lehrer (sechste), Lydia Kletter (elfte). Untere Reihe (v.l.n.r.) Trude Gräser (vierte), Erika Blahm (fünfte).

Auszeichnung der Karres Damenmannschaft „Record“ als Landesmeister von Rumänien (Campion RPR) 1949, erhalten von Helga Buresch.

Erika Blahm gezeichnet von einem polnischen Karikaturisten 1953.

Auszeichnung der Karres Damenmannschaft mit der „Cupa Păcii Femenin“ 1950, erhalten von Helga Buresch.

Die Damenmannschaft „Rekord“ Mediasch im Jahre 1957

Die Männermannschaften

Wilhelm Lapka (Willi) und Bruno Holzträger haben dem Mediascher Handball als Spieler und Trainer große Dienste erwiesen. Nach der Rückkehr aus dem Krieg stellte jeder von ihnen bei der Treibriemenfabrik „Karres“ eine Handballmannschaft auf. Lapka wurde Trainer der Herrenmannschaft, zu der neben Spielern der älteren Generation wie Otto Auner, Georg Gunesch, Franz Keul, Hans Schuster (Jön), Lui Connert auch jüngere Spieler wie Günter Gutt, Klaus Theil (Puss), Gerhard Schwab, Waldemar Zawadzki u. a. gehörte. Holzträger trainierte die Damenmannschaften, wie bereits berichtet.

Wie es bei den Damen der Fall war, wurden auch Mediascher Herren-Handballmannschaften Landesmeister in Rumänien. 1942 und 1943 wurde die Mannschaft des Stephan-Ludwig-Roth-Gymnasiums Landesmeister. 1947 erspielte sich die Karres-Herrnmannschaft mit Trainer Willi Lapka den Meistertitel. 1948 verlor die Karres Mannschaft am grünen Tisch die Meisterschaft 0:3, weil sie zum Entscheidungsspiel wegen einer Verletzung von Otto Schmitz nicht antreten konnte. Meister wurde eine Mannschaft aus Schäßburg. 1949 erreicht die Mediascher Männermannschaft unter dem Namen „Zefirul“ (IRTI Textilfabrik) nach einem Sieg über Politehnica Temesvar das Pokalfinale, verlor aber gegen CCA Bukarest. Spieler bei „Zefirul“ waren: Willi Lapka, Bruno Holzträger, Franz Keul (Kuli), Klaus Theil, Georg Gunesch (Schnuck), Bubi Tischler, Waldemar Zawadski, Emil Linzmeier (Puiu), Otto Schmitz.

1951 vergab der Handball-Verband in Bukarest die ersten Trainerlizenzen. Die Lizenz der erste Kategorie erhielten: Otto Schmitz, Wilhelm Lapka, Bruno Holzträger, Feri Spier, Franz Monis, Wilhelm Kirschner und Kamenitzky.

Die “Karres” Meistermmannschaft 1947 auf der Reise zum Auswärtsspiel in Ploiest.

Die Mannschaft der Textilfabrik IRTI „Zefirul 1949: in der oberen Reihe Trainer Willi Lapka (sechster von links), daneben Bruno Holzträger und weiter rechts Otto Schmitz.

Ein paar Jahre später bei einem Jubiläumstreffen der Altherrenmannschaften: in der Mitte Rechts Bruno Holzträger mit Blumenstrauß, dahinter Otto Schmitz.

Ein weiterer Mediascher, der sich um den Handball verdient gemacht hat, war Georg Gunesch, der damals als der beste Stürmer Rumäniens galt. Er wurde 1947 Spielertrainer bei der neu gegründeten Politehnica Temeswar, wo er zwei Jahre später 1949 auch eine Mädchenmannschaft ins Leben rief.

Die Mediascher Schulen waren auch nach dem Krieg „Handballer-Schmieden“. Aus dieser Zeit berichtet Volker Möckesch über den Feldhandball währen seiner Gymnasialzeit (1955-59): „Unsere Turn-/Sportstunden fanden am Kasernenberg in der Turnhalle oder am anliegenden Sportplatz statt. Geschlossen ging dann die 20 bis 25-köpfige Klasse in Reih´ und Glied von unseren Schulräumen im Kirchenkastell über den Großen Marktplatz und die Forkeschgasse zur Turnschule. Dort erwartete uns Prof. Karl Dietrich (den alle nur Karlutz nannten, Anm. d. R.) und leitete unsere Turnstunde. In der Halle turnten wir, spielten Basketball, draußen wurde Leichtathletik und Feldhandball geübt. Die jährlich stattfindenden Feldhandballspiele der Schüler gegen die Lehrer des Stefan-Ludwig-Roth-Lyzeums waren immer ein besonderes Ereignis. Im Sommer 1958 spielten bei den Lehrern: Karl Dietrich (Mannschaftsführer), Otto Breckner, Gerhard Hutter, Hermann Tontch, Josef Georg Neckel, E. Elekes (Puiu), Otto Schmitz, Gerhard Wonner und Alfred Fielk. Bei den Schülern spielten: Wilhelm Nösner (Mannschaftsführer), Petre Suciu, Walter Jakobi, Gerhard Pikulski, Fritz Göckler, Volker Möckesch, Zóltan Horvath, Martin Szegedi, Götz Barthmes, Wolfgang Lehrer. Als Schiedsrichter fungierte unser Deutschlehrer Prof. Schmitt. Üblich war, dass unser Mannschaftskapitän (Wilhelm Nösner) dem Lehrerkapitän (Prof. Karl Dietrich) einen Strauß Blumen überreichte. Das Ergebnis der Spiele: „mal siegten die Lehrer, mal die Schüler“

In der Herren-Nationalmannschaft Rumäniens spielten Georg Gunesch (Schnuck) und Rudolf Haberpursch. Weiter Leistungsträger in den Mediascher Handballmannschaften der Herren waren: Waldemar Zawadski, Walter Maithert, Otto Deppner, der während des Chemiestudiums bei Stiinţa Klausenburg (Cluj) spielte, Arnold Barth (Pix) studierte am Polytechnikum in Temeswar und spielte dort bei „Poli“ als Stammspieler, sowie Klaus Roth (Tschala), ein Talent der 60-er Jahre. Auf dem Platz standen des Weiteren Fred Gutt, Lothar Connreth, Klaus Theil, Otto Auner (im Tor), Istvan Imre (im Tor), Bubi Tischler, Günther Gutt, Walter Meiterth, Martin Binder, Rick Richter, Roland Auner, Klaus Folberth, Franz Keul (Kuli), Günther Wolff, Linzmeier, Günther Karres, Klaus Theil, Geri Schwarz, Fritz Martin, Keulik, Bokor u.a.

Auf Grund ihrer guten Leistungen wurden viele Spieler wurden von den Studenten-, Militär- und Polizeimannschaften abgeworben und somit wurde der Mediascher Handballsport geschwächt. Nach der Umstellung vom Groß- aufs Kleinfeld wurde der Mediascher Handball zweitklassig, blieb aber weiterhin eine beliebte Massensportart. Beim Schreiben dieser Zeilen, welche die großartigen Leistungen der Mediascher Handballer trotz der schweren Zeiten (Krieg und Nachkriegszeit) würdigen, bin ich voller Bewunderung und auch Stolz, ein Kind dieser Stadt zu sein. Ich hoffe es geht Ihnen auch so! Wie sich die Handballtradition danach erhalten hat, berichte ich in der kommenden Ausgabe des Infoblatts. Einen herzlichen Dank an alle, die mich mit Informationen für diesen Bericht unterstützt haben.

Quellen: Mediascher Infoblatt: Großfeldhandball ab 1945 (Mai 2004), Frauenmannschaften in Mediasch (Dezember 2014: Ein Leben nicht nur für das Handballspiel. Dezember 2015: Handball-Trainer und Dirigent des Oktetts, Dezember 2016: Mediascher bei der Olympiade in Berlin und Bruno Holzträger zu den 100. Geburtstag; Großfeldhandball nach 1944 in Mediasch und mit Bruno Holzträger 45 Jahre Handball in Mediasch, Wort und Bild Verlag 1992; Mediascher Zeitung vom 18. Juli 1936; Berichte in der Siebenbürgischen Zeitung: Geschichten rund um den Handball in Siebenbürgen; Helga Buresch: Interview; Werner Schmitz, Klaus Buresch, Volker Mökesch: Informationen; Brigitte Helwig (geb. Holzträger), Petra Buresch, Gudrun Klein: Archiv Fotos; Hansotto Drotloff – Bilder und Informationen aus dem Archiv der HG Mediasch; Wikipedia.

Drei Mediascherinnen kämpfen für Selbstbehauptung im Beruf und in der Gesellschaft

Der erste Anlass, bei dem deutsche Frauen aus Siebenbürgen aus dem streng familiären Rahmen, auf den sich ihr Wirken über viele Jahrhunderte beschränkt hatte, in den öffentlichen Raum hinaustraten, war die Gründung ihrer ersten Vereine in Kronstadt, Hermannstadt, Mediasch, Bistritz und Schäßburg, kurz nach der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Vereine verfolgten zunächst gemeinnützige Ziele und Aktivitäten im Rahmen der Kirche, später gingen sie aber dazu über, konkrete Anliegen zu formulieren, die darauf abzielten, die Chancen von Frauen zu erhöhen, sich über den natürlichen Beruf als Mutter und Ehefrau hinaus zu verwirklichen.

Angesichts der engen traditionellen Bindung der Sachsen an Deutschland vollzog sich die Frauenemanzipationsbewegung im Sog und unter dem Einfluss ihrer geistigen Heimat. Es muss jedoch betont werden, dass Deutschland eine der bedeutendsten Feministinnen des radikalen Flügels Siebenbürgen bzw. Schäßburg zu verdanken hatte. Es war dies Marie Stritt (1855–1928), die in der Zeit von 1899–1910 Präsidentin der „Bundes Deutscher Frauenvereine“ war. Die Schauspielerin und Dichterin Marie Stritt wurde durch ihre Mutter Therese Bacon (1824–1911), eine Pionierin der Emanzipationsbewegung in Siebenbürgen, mit der feministischen Bewegung bekannt gemacht.

Als Spätreflex der Französischen Revolution, die die Gleichheit aller Menschen proklamierte, bezog sich der erste Punkt der Arbeitsagenda der sächsischen Frauenbewegung auf eine bessere Schulausbildung der Mädchen, die der Ausbildung der Jungen ebenbürtig sein sollte. Neben der Frage der schulischen Ausbildung wurde Ende des 19. Jahrhunderts auch über die Notwendigkeit debattiert, dass Frauen einen Beruf erlernen sollten, um ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Insbesondere die Frage der Zulassung von Frauen ins Lehramt, einem damals ausschließlich Männern vorbehaltenen Bereich, spaltete die Gesellschaft über einen sehr langen Zeitraum. Das Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche als oberste Behörde für die konfessionellen Schulen widersetzte sich lange der Idee, auch Frauen in das Lehramt zuzulassen, und die Männer, die den Gedanken weiblicher Konkurrenz nicht ertragen konnten, taten alles Mögliche, um ihnen den Weg dorthin zu versperren. Die konzertierten Aktionen der örtlichen Feministinnen, unterstützt von einigen Intellektuellen, allesamt Männer mit fortschrittlichen Ansichten, führten dazu, dass ab 1902 in Privatkursen vorbereitete Mädchen zu den Prüfungen am „Theologisch-pädagogischen Lehrerseminar“ in Hermannstadt, einem kirchlichen pädagogischen Gymnasium, zugelassen wurden und nach Abschluss ihrer Ausbildung Diplome als Lehrerinnen erhielten. Im Jahr 1904 öffnete die „Lehrerinnenbildungsanstalt“ in Schäßburg ihre Pforten, 1907 absolvierten die ersten jungen Frauen diese Einrichtung. Damit die Freude derjenigen, die das begehrte Diplom erworben hatte, nicht zu groß war, erfand das ausschließlich aus Männern bestehende Landeskonsistorium ein weiteres Hindernis, nämlich das obligatorische Zölibat für Lehrerinnen. Sein Argument lautete, dass der Beruf einer Lehrerin mit den Aufgaben einer Ehefrau und Mutter unvereinbar sei bzw. die Anforderungen körperlich und geistig zu anspruchsvoll seien, um beide von einer Frau bewältiget werden zu können. Mit der Heirat endete automatisch der Vertrag mit der Einrichtung; ja, die betroffenen Frauen mussten sogar einen Teil der Schulkosten zurückerstatten, wenn sie ihren Beruf erst wenige Jahre lang ausgeübt hatten. Diese Regelung blieb bis 1926 in Kraft.

Ich hielt diese Einführung für notwendig, da sie den Schlüssel zum Verständnis der Karrieren der Frauen darstellt, die im Folgenden besprochen werden, Frauen, deren Schicksal zumindest zeitweise mit der Stadt an der Großen Kokel verbunden war.

Lotte Binder

(1880–1930)

Lotte Binder (1880-1930) – ihr Grabmal auf dem Hermannstädter Zentralfriedhof, 1934 ausgeführt von Margarete Depner.

Die Tochter des Rektors des Gymnasiums in Sächsisch-Reen und späteren evangelischen Pfarrers in Katzendorf, wollte sich schon früh einem Beruf widmen. Die finanzielle Situation der Familie erlaubte es ihr nicht, das von ihr in Betracht gezogene Mädchengymnasium in Gotha zu besuchen. In einer Zeit vor der Eröffnung der „Lehrerinnenbildungsanstalt“ in Schäßburg unterrichtete sie ihr Vater, so dass sie im Jahre 1904 die Abschlussprüfung am „Theologisch-pädagogischen Lehrerseminar ablegen konnte. Vom Herbst desselben Jahres arbeitete sie an der Mädchenschule in Mediasch, wo sie bis zu ihrem frühen Tod im Jahr 1930 unterrichtete. Während ihrer gesamten Karriere fehlte sie nur ein Jahr lang von der Schule, da sie in diesem Zeitraum Kurse in Pädagogik, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und deutscher Literatur in Berlin und München besuchte. Ihre finanzielle Situation hinderte sie daran, ihr Studium an einer dieser Universitäten abzuschließen

Nach ihrer Rückkehr nach Mediasch widmete sie sich neben ihrer Lehrtätigkeit ethnografischen und linguistischen Studien, insbesondere gehörte sie zu der Gruppe, Belege für das monumentale Werk des siebenbürgisch-sächsischen Wörterbuchs sammelte und aufzeichnete. An diesem Werk wird bis heute noch am Institut für Geisteswissenschaften der Rumänischen Akademie /Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române in Hermannstadt gearbeitet, der letzte abgeschlossene Band ist der Buchstabe S. Beginnend mit dem zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts widmete sich Lotte Binder auch der Arbeit zum Wohle der Frauen. Sie leitete die 1912 in Mediasch gegründete „Arbeitsgemeinschaft für Frauenfragen“, die zusammen mit einer Frauenorganisation aus Kronstadt und einer aus Schäßburg den „Freien Sächsischen Frauenbund“ gründeten. Im Jahre 1925 starb Adele Zay, die Präsidentin des Frauenbunds und an ihre Stelle trat Lotte Binder, die gleichzeitig Herausgeberin des „Frauenblatts“ wurde, des Presseorgans des Bundes, das als monatliche Beilage des „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatts“ erschien. Es war dies die bedeutendste deutschsprachige Zeitung in Siebenbürgen, die zwischen 1874 und 1944 in Hermannstadt erschien. Sowohl innerhalb der „Arbeitsgemeinschaft“ als auch innerhalb des „Freien Sächsischen Frauenbunds“ wurden vielfältige Themen diskutiert, vom allgemeinen Wahlrecht in Ungarn bis zu den Problemen, mit denen die sächsische Gemeinschaft nach der Vereinigung Siebenbürgens mit dem Königreich Rumänien („Marea Unire“) konfrontiert war. Bei den meisten Themen handelte es sich jedoch um spezifische Probleme im Zusammenhang mit der Erziehung der Kinder und der Kriegswaisen, es ging um Kindergärten auf dem Land, um die der Evangelischen Kirche unterstehenden Schulen und Lehrgänge, Fragen des Lehrplans, der Organisation der Heimindustrie usw. Über diese Debatten wurden dann im „Frauenblatt“ berichtet, in der auch Artikel berühmter deutscher Feministinnen sowie pädagogische oder moralisierende literarische Texte zu finden waren.

Als Vertreterin der sächsischen Frauen nahm Lotte Binder an internationalen Konferenzen und Sitzungen in Wien, Genf und Dresden teil und auch an der vierten Weltkonferenz für Erziehungswesen vom 8. – 15. August 1927 in Locarno. Sie starb im Alter von 50 Jahren an den Folgen einer Blinddarmoperation in Hermannstadt.

Obwohl sie keine Wegbereiterin im eigentlichen Sinne war, sondern sowohl beruflich als auch politisch von den Ergebnissen des Kampfes ihrer Vorgängerinnen profitierte, hatte Lotte Binder eine bemerkenswerte Karriere, und sie fand nicht nur in der sächsischen Gemeinschaft, sondern auch international Anerkennung. Als Dank für ihre Verdienste errichtete der Freie Sächsische Frauenbund seiner ehemaligen Präsidentin im Jahre 1934 auf dem Hermannstädter Zentralfriedhof ein wunderschönes Grabmal, ausgeführt von der Kronstädter Bildhauerin Margarete Depner (1885–1970).

Erika Maria Paulas

(1875-1961)

In Nummer 4 der Zeitschrift „Frauenleben“ erschien 1900 die Nachricht, dass die Frauenrechtlerinnen es als einen durchschlagenden Erfolg verbucht hätten, dass Erika Paulas in Budapest die Prüfung zur Architektin erfolgreich bestanden habe und damit die erste Architektin in Ungarn geworden sei. Wer war die 25jährige, die eine solche Leistung vollbracht hatte? Sie wurde 1875 in Zürich als Tochter des Architekten Josef Ernst Paulas geboren, der ab 1883 die Stellung eines Oberingenieurs der Stadt Bistritz innehatte, was etwa jener eines Chefarchitekten der Stadt entsprach. Die junge Frau besuchte die Schule in Bistritz und zeichnete sich dort durch ihr Talent im Zeichnen und in der Mathematik aus. 1892 wurde sie als Zeichnerin beim städtisches Ingenieuramt angestellt, wo sie in kurzer Zeit große Fortschritte machte, z B. indem sie die Pläne für einer Kaserne selbst erstellte. Sie kehrte nach Zürich zurück, wo sie am Polytechnischen Institut Bau- und Architekturkurse besuchte. Ausgestattet mit diesem Wissen arbeitete sie in mehreren Architekturbüros in Siebenbürgen und ließ sich 1895 in Klausenburg zur Maurermeisterin ausbilden. Unter ihrer Leitung wurden, wie der oben erwähnte Artikel zeigt, zwölf große Gebäude errichtet, wobei Erika den höchsten Abschluss in ihrem Fach, den einer Architektin, anstrebte. Mit der im April 1900 in Budapest abzulegenden Prüfung begab sie sich allerdings in ein frauenfeindliches Umfeld, das von beruflichem Neid geprägt war. Vor der Verteidigung reichten ihre künftigen Zunftkollegen einen Antrag beim zuständigen Ministerium ein und forderten, dass sie nicht zur Prüfung zugelassen werde. Die Kommission entschied jedoch anders: Unter Berücksichtigung ihrer bisherigen Erfolge wurde sie sogar von der theoretischen Prüfung befreit und musste sich nur noch zur praktischen Prüfung stellen.

Das Jahr 1901 war für die junge Architektin ein glückliches Jahr , denn sie gewann den Wettbewerb für den Bau des Forstdirektionspalais in Bistritz, dem ersten von einer Frau erbauten öffentlichen Gebäude. Die Kosten für dieses imposante Bauwerk waren auf 150.000 Gulden geschätzt wordem. Das Siebenbürgisch-Deutsche Tageblatt hatte bereits im August 1900 über den Wettbewerb um das Palais in Bistritz berichtet und über die Schwierigkeiten, in denen sich das zuständige Ministerium befand, weil es sich nach der Ablehnung von Projekten mit zu hohen Kosten zwischen zwei Konkurrenten entscheiden musste, von denen einer qualifiziert war, aber eine Frau, die ihre berufliche Kompetenz wiederholt unter Beweis gestellt hatte, und der andere ein Mann, dem die erforderlichen Qualifikationen fehlten.

Bei einem weiteren Wettbewerb wurde Erika Paulas im Frühjahr 1901 mit einem Teil der Arbeiten für das neue reformierte Kollegiums in Klausenburg betraut. Wenig später erhielt sie auch den Auftrag zum Bau des neuen Krankenhauses in Mediasch. Aus einer Korrespondenz von Mediasch, veröffentlicht im Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatt vom 12. März 1902, erfahren wir Folgendes: „Das neue Krankenhaus, das einzige größere Gebäude, das in den vergangenen, besonders schwierigen Jahren errichtet wurde, ist während der letzten Gemeindeversammlung am 6. dieses Monats der Stadt übergeben worden. Die Gesamtkosten des eigentlichen Baus samt Wasserleitung, Kanalisierung und Umfriedung, jedoch ohne Baugrund und innere Einrichtung beliefen sich laut vorliegender Abrechnung auf 62.488 Kronen 51 Heller. Der Primararzt Dr. S. Wilk, nahm seine Arbeit am 1. März auf und bis zum 5. März waren bereits 12 Patienten ins Krankenhaus eingeliefert worden.“ Der Name der Architektin wird nicht genannt, auch bei der nächsten Veranstaltung, der feierlichen Einweihung des Hauses, war sie nicht anwesend.

Der Neubau des Mediascher Krankenhauses, geplant von und errichtet unter der Leitung von Erika Paulas, wurde 1902 in Betrieb genommen.

Das Mediascher Wochenblatt berichtet schließlich: „Durch eine einfache, aber würdige Feier wurde am letzten Sonntag (dem 8. Juni, Anm. d. A.) unser neuerbautes städtisches Krankenhaus, das nun schon seit mehreren Monaten in Betrieb ist, eingeweiht. An Hand der amtlichen Dokumente gab Bürgermeister Fr. Theil einen Überblick über die Entstehungs- und Baugeschichte des Krankenhauses, das er dann … der Obhut des Primararztes Dr. Wilk übergab. … Es folgte nun unter Führung Dr. Wilks die Besichtigung der Räumlichkeiten durch die anwesenden Stadtvertreter. … Aus der Besichtigung des Ganzen gewann man den Eindruck, daß hier ein Werk geschaffen worden sei, das auf der Höhe der Anforderung der Zeit stehend, eine Wohltat für unsere Stadt und ihre Umgebung sein werde.“

1902 heiratete Erika Paulas Politiker Rudolf Albert Schuller, einen der Mitglieder des Fünfer-Ausschusses des Deutsch-sächsischen Nationalrates und Hauptverfasser der Mediascher Anschlusserklärung vom 8. Januar 1919. Nach ihrer Heirat finden sich keine Nachrichten mehr über Erika Paulas als Architektin. Wie Lotte Binder engagierte sich auch Erika Schuller für Belange der Frauen. Von 1909 bis 1914 war sie Vorsitzende des Kinderschutzvereins in Hermannstadt. Nach der Übersiedlung der Familie nach Bistritz war sie im evangelischen Ortsfrauenverein tätig. 1930 regte sie die Gründung eines Bundes der Kinderlosen an. Die Mitglieder dieses Vereins sollten sich verpflichten, ihr Vermögen oder Teile davon an die evangelische Landeskirche zu spenden. Mit einem Teil dieses Geldes sollten kinderreiche Familien unterstützt werden.

Ida Malvine Guggenberger

(1881–1973)

Als die junge Witwe Ida Guggenberger geb. Dengel im Jahre 1912 das von 1899 bis 1911 von ihrem verstorbenen Ehemann Hans Guggenberger geführte Fotoatelier übernahm, war sie nicht gerade eine Vorreiterin auf dem Gebiet der Fotokunst in Siebenbürgen, aber sie war die erste Frau aus Mediasch, die ein solches Unternehmen leitete. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass die Fotografie seit Anbeginn auch von Frauen erfolgreich praktiziert wurde. Eine der ersten Berufsfotografinnen aus Siebenbürgen war Camilla Asboth, die Nichte des berühmten Hermannstädter Fotografen Theodor Glatz, die 1871 das Atelier ihres Onkels erbte und weiterführte. Wahrscheinlich hatte Ida Guggenberger ihrem Mann bei der Arbeit im Atelier geholfen, so dass ihr sein Beruf da nicht völlig fremd sein konnte. Nach dessen Tod absolvierte sie eine einjährige Ausbildung bei dem damals berühmten Fotografen Hermann Clemens Kosel in Wien. 1914 lernte Ida während einer Ausbildung in München die Fotografin Jolan Mairovits, die Tochter eines Architekten aus Budapest kennen. Von ihrer ersten Begegnung im Jahre 1914 bis 1948 waren die beiden Frauen Geschäftspartnerinnen und gingen zusammen durch dick und dünn. Die Zeit von 1914 bis 1918 im gemeinsamen Atelier in Mediasch waren, bedingt durch den Krieg, nicht besonders spektakulär. Ein einziges Mal, kurz vor Weihnachten 1914, schalten sie eine Anzeige im Mediascher Wochenblatt, um daran zu erinnern, man möge rechtzeitig daran denken, Fotografien für die Männer im Felde machen zu lassen. Im Jahre 1918 verlegten sie ihr Atelier nach Hermannstadt, behielten aber eine Zweigstelle in Mediasch. Mit Inseraten in der Mediascher Zeitung sollte offenbar die Sorge zerstreut werden, dass das Atelier aufgegeben werden könnte. Wir erfahren, dass die Inhaberin jeden Sonntag anreiste, um selber zu fotografieren. Das sollte sie auch noch einige Jahre so beibehalten – zu Fasching, bei besonderen gesellschaftlichen Ereignissen und in der Vorweihnachtszeit kam sie in ihre Vaterstadt und stand hinter der Kamera im Atelier. Im Dezember 1928 wird Franz Sollich in einer Zeitungsanzeige erstmals als Geschäftsführer des Ateliers erwähnt. Irgendwann in der Folgezeit hat Sollich das Mediascher Atelier Guggenberger-Mairovits übernommen und bis zur Enteignung 1948 weitergeführt.

In einer Anzeige im Mediascher Wochenblatt vom 23. März 1912 teilt Ida Guggenberger mit, dass sie das Atelier ihres früh verstorbenen Gatten Hans Guggenberger selber führen werde.

Geschäftsanzeige des Ateliers für Bildmäßige Photographie Guggenberger-Mairovits am Großen Ring 19 in Hermannstadt.

Rechts im Bild: Jolan Mairovits (1891-1972)

In Hermannstadt praktizierten Ida Guggenberger und Jolan Mairovits die fotografische Porträtkunst auf eine moderne und innovative Weise. Das sprach sich offenbar schnell herum. Ab 1921 wurden sie wiederholt eingeladen, wichtige Momente im Leben der königlichen Familie im Bild festzuhalten. Nachdem ihr Atelier auf diese Art mehrmals Gelegenheit hatte, ihre Zuverlässigkeit und ihr Können unter Beweis zu stellen, erhielten seine Inhaberinnen 1923 den Titel „Hoffotograf“ (fotograf als Casei regale). Die Mediascher Zeitung schreibt am 5. Mai 1923: „Frau (!) Guggenberger-Mairovits, der Eigentümerin des hiesigen photographischen Kunstateliers, wurde … der Titel eines (!) Hofphotographen taxfrei verliehen. Wir freuen uns über diese schöne Auszeichnung, die unser heimisches Inatitut an allerhöchster Stelle gefunden hat.“ Das Siebenbürgisch – Deutsche Tageblatt berichtete in der Folgezeit stets mit unverhohlenem Stolz über die Reisen der beiden Damen nach Bran, Sinaia, Curtea de Argeș und Bukarest. Im Jahre 1932 wurde das Atelier nach Bukarest in die Calea Victoriei 39 verlegt, wo es zu einem der wichtigsten Fotostudios der Hauptstadt wurde, und die Beziehungen zur königlichen Familie wurden noch enger.

Nach dem Umzug nach Bukarest hörte das Siebenbürgisch-Deutsche Tageblatt allerdings auf, die Tätigkeit der beiden Profis zu verfolgen, die die Fotografie als Kunst praktizierten. Ab 1940 verzichtete Jolan Mairovits wegen ihrer jüdischen Herkunft darauf, ihren Namen im Titel der Firma zu nennen. Nach dem 23. August 1944 änderte sich die Situation zuungunsten von Ida Guggenberger, nun verschwand ihr Name. Nach der Verstaatlichung der Werkstatt im Jahr 1948 verließen die beiden Fotografinnen Rumänien endgültig. Ida Guggenberger verbrachte ihre letzten Lebensjahre in Rimsting am Chiemsee, wo sie 1973 verstarb. Das weitere Schicksal von Jolan Mairovits ist nicht bekannt.

Die Lebenswege der vier hier vorgestellten Frauen sind beredte Beispiele dafür, wie die siebenbürgisch-sächsische Gesellschaft ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts zu akzeptieren begann, dass Frauen einen Beruf erlernten und ausübten und dass sie sich in die öffentlichen Belange einbrachten.

Wohl zu Weihnachten 1916 schickte Lotti Drodtloff (dritte von Links) dieses im Atelier Guggenberger aufgenommene Familienfoto ihrem in russischer Kriegsgefangenschaft befindlichen Sohn Andreas.

Die Karte erreichte ihren Absender Anfang Januar 1917 in Wladimirsky und begleitete und tröstete ihn die ganze Zeit der Lagerhaft bis nach Hause. Damals noch keine 22 Jahre alt, reimte er sich auf der Rückseite des Bildes sein ganzes Elend von der Seele.

Darstellerinnen der Oper „Martha“, aufgeführt am 19. Januar 1929 vom Mediascher Musikverein, rückseitig der Firmenstempel „Hofatleier Guggenberger-Mairovits Filiale Mediasch“

Das Krönungsbild der Königin Maria von Rumänien beweist die hohe Kunst der beiden Fotografinnen Ida Guggenberger und Jolan Mairovits, …

… die es allerdings verstanden, auch weniger prominente Persönlichkeiten glamourös in Szene zu setzen: Olga Conrad von Heydendorff geb. Buresch, aufgenommen in Bukarest, vermutlich in den frühen 1920er Jahren.

Nicht erst seit der Verleihung des Qualitätszertifikats „geschützte geografische Angabe“[i] durch die Europäische Union sind die Marketing-Aktivitäten für die heute als „Salam de Sibiu“ bekannte Wurst intensiviert worden. Ein Verband der Produzenten dieser traditionsreichen Wurst hat es sich zum Ziel gesetzt, die Bekanntheit der Salami auch auf ausländischen Märkten zu intensivieren. Bei diesen Aktivitäten wird oft auf die Tradition des Herstellungsverfahrens verwiesen. Bei der Darstellung, wer, wie und wo die „Hermannstädter Salami“ erfunden wurde, scheiden sich die Geister. Dabei gibt es vermutlich nicht einen „Erfinder“ – die heute nach einheitlichen Standards hergestellte Wurst hat verschiedene Schöpfer, zu denen auch Metzger aus dem Raum Mediasch und Hermannstadt gehören. Der derzeitige Kenntnisstand über diesen „Ast“ in der Ahnengalerie der berühmten Salami soll nachfolgend dargestellt werden – verbunden mit Fragen zu den noch nicht geklärten Aspekten der „Wurst-Genealogie“.

Im Zuge der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden in Mediasch mehrere Salamifabriken gegründet. Ausführlich(er) dargestellt werden soll nachfolgend die Gründung und Entwicklung einer dieser Fabriken[ii]; weitere werden am Ende des Beitrags summarisch aufgeführt.

[i] Die geschützte geografische Angabe (g. g. A.) unterstreicht den Zusammenhang zwischen einem bestimmten geografischen Gebiet und dem Namen eines Erzeugnisses, wenn eine bestimmte Qualität, das Ansehen oder ein anderes Merkmal dieses Erzeugnisses im Wesentlichen auf dessen geografischen Ursprung zurückzuführen ist.

[ii] Die Ausführungen hierzu beruhen primär auf einer von Friedrich W. Auner im August 1994 erstellten Dokumentation zur Firmengeschichte.

Erste Mediascher Salami-Fettwaren-Fabrik mit Dampfbetrieb und Schweinemastung Guggenberger & Comp.

Briefkopf der „Erste Mediascher Salami-Fettwaren-Fabrik mit Dampfbetrieb und Schweine-Mastung Guggenberger & Comp.“ aus dem Jahre 1901. Im Stil der Zeit hatten die dargestellten Firmengebäude nichts mit der Wirklichkeit zu tun, …

Einen ersten Hinweis auf die Gründung einer Fabrik zur Herstellung von Salami findet sich im „Mediascher Wochenblatt“ vom 28.07.1894. Darin heißt es: „Die Herren Guggenberger, Ipsen und Zakowsky sind zu einem Konsortium zusammengetreten und begründen eine Salamifabrik in Mediasch. Mit dem Bau der Fabrik ist bereits begonnen worden.“ Nach anderen Angaben hat der Kaufmann Leopold Rudolf Guggenberger (* 29.07.1839, † 20.08.1904) im Jahre 1895 die Erste Mediascher Salami-Fettwaren-Fabrik mit Dampfbetrieb und Schweinemastung Guggenberger & Comp. gegründet. Bei „& Comp.“ könnte es sich um die Herren Ipsen und Zakowsky handeln.

Das Unternehmen hatte drei Tätigkeitsbereiche, die Schweinemästerei, die Fabrikation von Wintersalami und die Herstellung von Fettwaren und Speck. Für die Herstellung von Wintersalami wurden vorwiegend Schweine der Rasse „Mangalitza“ und „Baassener“ gezüchtet. Die Schweine wurden im Spätherbst im eigenen Schlachthaus geschlachtet und kühl aufbewahrt. Das Fleisch wurde entbeint und nach einem unternehmensspezifischen Verfahren zu Wintersalami verarbeitet. Dazu nutzte der Betrieb eine individuelle Gewürzmischung. Absatzgebiet war die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn.

Einladung zur Zeichnung von Aktien für die „Mediascher Schweinemastanstalt und Salamifabrik AG“, veröffentlicht im Mediascher Wochenblatt vom 10. Mai 1894.

Am 05.05.1900 schreibt das „Mediascher Wochenblatt“: „Die erste Mediascher Salami- und Fettwarenfabrik und Schweinemastung von L. R. Guggenberger & Comp. erfreut sich eines regen Verkehrs, der sich infolge der vorzüglichen Ware, die dort im letzten Winter erzeugt worden ist, ergiebt. Wenn man des Morgens in früher Stunde an dem Fabriksgebäude vorüber geht, so kann man durch die geöffneten Fenster die schöne reife Ware anstaunen, ebenso die großen Speckvorräte, die an verschiedenen Stellen bis zum Plafond fast reichen. In Mastung befinden sich jetzt über 1000 Jungschweine, welche bis zum Herbst ausgemästet sein sollen, was bei der peinlichsten Pünktlichkeit und ganz besonderen Reinlichkeit der Futterplätze und Liegestätten leicht zu erreichen sein wird. Welche Wohlthat diese Anstalt für die Kukuruz anbauenden Landwirte ist, beweist der Umstand, daß mancher Landwirt waggonweise dieses Futtermittel liefert, ebenso kann der kleine Landwirt das kleinste Quantum liefern um sich aus einer Verlegenheit zu helfen. Verfüttert wird neben Mais auch Gerste.“

Leopold Guggenberger verstarb am 20.08.1904 im Alter von 65 Jahren. Das Unternehmen wurde von seinem Kompagnon Josef Traugott Theil (* 4. Juli 1875, † 12. November 1932) und den Erben weitergeführt. Nach dem Ersten Weltkrieg verkaufte Theil aus bisher nicht bekannten Gründen seinen Betrieb und zog nach Hermannstadt.

Wie aus dieser Zeitungsanzeige aus dem Mediascher Wochenblatt vom 12. Juni 1897 ersichtlich, verkaufte die Salamifabrik auch Nebenprodukte, wie z. B. die zu jener Zeit allseits verwendete Kern-Seife.

Am 26.03.1919 kaufte Fritz Auner (* 10. April 1889, † 28. Mai 1970) das Unternehmen, welches am 02.04.1919 als Fritz Auner & Comp. Salami- und Wurstfabrik mit eigener Schweinemästerei Mediasch ins Grundbuch[i] eingetragen wurde.

Fritz Auner war der Enkel des Unternehmensgründers Leopold Rudolf Guggenberger. Die Tochter des Gründers, Bertha (* 31. Oktober 1862, † 21. April 1916) heiratete im April 1884 in Mediasch Friedrich Auner (* 20.Dezember 1858, † 01. Mai 1908). Ein Kind dieser Ehe war der neue Eigentümer Fritz Auner.

Die ersten beiden Jahrzehnte nach Ende des Ersten Weltkriegs waren gekennzeichnet von wirtschaftlichem Aufschwung, Diversifizierung der Produktionspalette, Investitionen in moderne Produktionsanlagen und steigendem Absatz auch im „Altreich“ (Walachei und Moldau), insbesondere Bukarest. Diese Phase positiver Entwicklung wurde jäh unterbrochen von der im Oktober 1929 ausgebrochenen Weltwirtschaftskrise. Die Auswirkungen der Krise erreichten auch die Salamifabrik von Fritz Auner. Es folgten Verkäufe von Anlagevermögen und Veränderungen in der Teilhaberschaft an dem Unternehmen. Als Folge dieser Veränderungen wurde die Firma umbenannt in Fritz Auner Salami – Wurst – Konservenfabrik Mediasch. Alleiniger Inhaber war nunmehr Fritz Auner.

Zu einem wichtigen Vertriebsgebiet wurden die Städte im Süden und Osten Rumäniens, wo das Unternehmen mit freiberuflichen Handelsvertretern zusammenarbeitete. Es folgten Jahre des erneuten wirtschaftlichen Aufschwungs und der Umsatzsteigerungen, gerade auch im Export. Die politischen Veränderungen der 1930er Jahre und die sich abzeichnenden kriegerischen Auseinandersetzungen beeinträchtigten jedoch den Absatz auf Auslandsmärkten. Das Unternehmen reagierte mit der Umbenennung in SCANDIA ROMÂNĂ Fabrica de Salam si Conserve S.A.R. Mediaş

Das am 26.10.1938 gegründete Unternehmen wurde unter der Nummer 294/1938 bei der Industrie- und Handelskammer Alba Iulia eingetragen. Anteilseigner der Scandia Română waren Fritz Auner aus Mediasch, als Mehrheitseigentümer und Leitender Direktor des Unternehmens, Theodor Wölfer aus Malmö/Schweden und Robert Berghaus aus Wuppertal/Deutschland. Es handelt sich dabei vermutlich um Theodor Woelfer (auch Wölfer), der sowohl in Malmö als auch in Stockholm lebte und arbeitete.[ii] Als gebürtiger Deutscher war er im Jahr 1915 nach Schweden emigriert, wo er für eine Berliner Firma in Malmö auf Direktorenebene arbeitete. Er war mit der Deutschjüdin Gertrud Hammerschmit verheiratet, die seit 1917 ebenfalls in Schweden lebte. Mit ihr hatte er drei Kinder.[iii] Über Robert Berghaus konnten keine Angaben gefunden werden. Während letzterer als Technischer Leiter in dem Unternehmen tätig war, brachte Theodor Wölfer seine Kontakte zu bestehenden und neu zu erschließenden Auslandsmärkten ein.

Die Exportmöglichkeiten scheinen sich – trotz der Veränderungen in der Teilhaberschaft – weiter eingetrübt zu haben. Die fehlenden Ausfuhrmöglichkeiten werden als Argument für eine erneute Änderung der Unternehmens- und Gesellschafterstruktur angeführt. Demnach gibt Fritz Auner die Aktienmehrheit an Scandia Română ab und betreibt unter dem alt-neuen Firmennamen Fritz Auner Salami-, Wurst und Konservenfabrik weiterhin eine Lebensmittelproduktion in Mediasch.

Die Scandia Română mietet die Räumlichkeiten der ehemaligen Salamifabrik J. Theil in Hermannstadt, veranlasst die Eintragung in das dortige Handelsregister (unter der Nummer 459/5-1941) und zieht am 31.07.1941 endgültig von Mediasch nach Hermannstadt.

Fritz Auner investiert in seinen Mediascher Betrieb, in dem er Alleineigentümer ist, läßt das Unternehmen in das Handelsregister eintragen und nimmt Anfang November 1941 die Herstellung von Wintersalami und weiteren Produkten auf. Während des Zweiten Weltkriegs galt das Unternehmen als militärisch relevanter Betrieb, da ein großer Teil der Produktion im Auftrag des Verteidigungsministeriums erfolgte. Aus diesem Grund wurden weniger Mitarbeiter zum Militärdienst eingezogen; die Produktion konnte weitgehend aufrechterhalten werden. Nach dem Ende des Krieges ereilte die Firma das Schicksal vieler anderer Unternehmen in sächsischem Besitz: die Vertretung der Arbeitnehmer gewann an Bedeutung und Macht, zeitweise hatte ein sowjetischer Kommissar das Sagen, ein Teil der Belegschaft wurde im Januar 1945 in die Sowjetunion deportiert.

Auf Grundlage des Gesetzes Nr. 119 wurde das Unternehmen im Juni 1948 nationalisiert und erhielt anschließend den bis heute gültigen Namen SALCONSERV. Nach einem Aufschwung während der kommunistischen Herrschaft begann ein langsamer, aber stetiger Niedergang. Nicolae Floca versuchte – ausgestattet mit umfassendem Wissen über Salamiproduktion – nach der Wende 1989 einen Neustart. Spätestens seit dem vermutlich durch das Corona-Virus versursachten Tod von Floca im Jahr 2022 scheint das endgültige Ende der Salamiproduktion in Mediasch besiegelt zu sein.

[i] Es könnte sich auch die Eintragung ins Handelsregister gemeint sein.

[ii] Freundliche Auskunft von Claes Woelfer, 30.3.2011.

[iii] Siehe https://www.galerie20.smb.museum/werke/966344.html

Briefkopf der Salami- und Konservenfabrik von Fritz Auner. Der Brief ist zwar nicht datiert; die aufgeklebte Fiskalmarke war ab 1941 in Verwendung.

Weitere Salamifabriken und Fleischereien

Ende des 19. Jahrhunderts scheint es – neben Guggenberger & Comp. – eine weitere Initiative mehrerer Institutionen zur Gründung einer Salamifabrik gegeben zu haben. Ein Indiz hierfür ist die nachfolgend abgebildete Einladung zur Zeichnung von Aktien für die „Mediascher Schweinemastanstalt und Salamifabrik“, welche im Mediascher Wochenblatt vom 10.05.1894 erschienen ist. Dieses Unternehmen ist wohl gegründet worden und hat seine Tätigkeit aufgenommen. Allerdings scheint es nicht erfolgreich gewesen zu sein. Das Mediascher Wochenblatt vom 11.08.1900 zitiert den „Großkokler Boten“: „Die Fabrik und der Grund der Mediascher Schweinemastungs- und Salamifabrik Aktien-Gesellschaft wurde im Wege freiwilliger Lizitation von dem Mediascher Spar- und Vorschußverein um 25 000 fl. gekauft. Der genannte Sparverein als einziger Gläubiger war mit 50 000 fl. an der Fabrik interessiert. Die Gesellschaft trat mit einem Grundkapital von 160 000 fl. zusammen; der Aufbau und die Einrichtung der Fabrik kamen beiläufig auf 150 000 fl. zu stehen. Schlechte Leitung und die Konkurrenz einer bald darauf neu erstandenen Fabrik haben den Fall der Mediascher Schweinemastungs- und Salamifabrik-Aktiengesellschaft herbeigeführt.“

Aus weiteren Zeitungsmeldungen kann geschlussfolgert werden, dass die Maschinen und Einrichtungsgegenstände dieser Salamifabrik 1901 vom Spar- und Vorschuss-Verein in Mediasch versteigert wurden. 1903 hat die Kronstädter Firma M. Fleischer & Co. das Gebäude der ehemaligen Salamifabrik erworben und die Fleischverarbeitung wieder aufgenommen. 1908 wird per Stellenanzeige ein „tüchtiger und ehrlicher Kanzleidiener“ für das Unternehmen gesucht.

Beispiele weiterer in Mediasch ansässiger Salami-Produzenten zeigen die nachfolgenden Abbildungen. 1914 soll es in Mediasch etwa 11 Fleischereien gegeben haben, beispielsweise jene von Fritz Siegmund. Unklar ist noch, welche davon auch (Winter-)Salami produzierten.

Im Dezember 1895, gut ein Jahr nach ihrer Gründung, wurde dem Publikum eine breite Palette von Selchwaren der „Mediascher Salamifabrik und Schweinemastung AG“ angeboten, …

… wobei sich die „Hauptniederlage für Wurst“ im Kolonialwarenlanden „Zum schwarzen Hund“ von Johann Buresch befand, damals noch in einem Geschäftslokal auf der Südseite des Großen Marktplatzes. Ein Schild über dem Laden besagt, dass sich auch eine „Niederlage der Weingroßhandlung Friedrich Czell & Söhne“ befand .

Man lebte nicht schlecht im alten Mediasch: 1894 verkauft der Metzgereibetrieb von Fritz Siegmund „alle Gattungen Fleisch“ sowie „Krenwürstel, Cervelat-, Pariser- und Polnische Wurst, Sommersalami“ und dergleichen mehr. Bei Johann Buresch gleich nebenan gab es das gleiche, aber auch „Russen ohne Gräten, … Ostseeaalbricken, … Caviar und Maroni“ und eine breite Palette diverser Käsesorten.

Seit einigen Jahren werden an verschiedenen alten Gebäuden in Mediasch Plaketten angebracht, Tafeln, die an ehemalige Bewohner des jeweiligen Hauses, an deren Wirken, an ihre Bedeutung für die Mediascher Gemeinschaft erinnern sollen. Beim Rundgang durch die Altstadt kann man so am Haus Badergasse, heute Turnului Nr.1, neben dem Buresch-Eck, eine kleine Tafel mit folgender Inschrift in deutscher und rumänischer Sprache entdecken:

„In diesem Gebäude wurde im Jahr 1910 der Sitz der Allgemeinen Sparkasse eingeweiht. Der erste Direktor der Sparkasse war in den Jahren 1910 – 1913 Wilhelm Georg Bell 1865 – 1914. Gestiftet von der Familie Bell.“

Die Fragen: „Wer war dieser Wilhelm G. Bell? Was hat er mit diesem Gebäude zu tun?“ werden immer wieder gestellt. Die jüngeren Mediascher kennen die auf dem Täfelchen erwähnte Bank nicht mehr. Wie die Plakette aussagt, war W. G. Bell der Gründer der Allgemeinen Sparkasse, der Spar- und Kreditbank in Mediasch; „Unter seiner Leitung wurde ein modern ausgestattetes Bankgebäude am kleinen Marktplatz errichtet“ (dieses und alle folgenden Zitate aus: Richard Bell, Erinnerungen und Aufzeichnungen). 1910 wurde Bell zum Direktor dieser Bank gewählt.

Bell entstammt einer alten Handwerkerfamilie, die ihren Ursprung in Rode hat. Auf dem Friedhof in Rode gibt es auch heute noch unzählige Grabsteine, die den Namen Bell tragen. In der Familie wurde erzählt, die Bells stammten ursprünglich aus der Eifel und aus dem Kölner Raum. Tatsächlich ist dieser Name in den erwähnten Regionen auch heute oft anzutreffen. Wilhelm G. Bell ist am 6. Dezember 1865 in Mediasch als Sohn des Schuhmachermeisters Georg Bell und seiner Frau Ludowika Friederike Bell (geb. Fernengel) zur Welt gekommen. Der Vater hatte das Schuhgeschäft „an der Ecke Forkeschgasse – Großer Marktplatz, das erste Geschäft mit Fertigschuhen.“ Er beschäftigte 14 Gesellen.

Georg Bell hatte 5 Kinder. Die Söhne Wilhelm Georg und Karl Julius studierten in Wien und Graz. Die drei Töchter heiraten in Mediasch: Anna Bertha (verh. Schneider), Friederike (verh. Gräser) und Johanna (verh. Pauer). Der Familiensinn ist bei den Bells sehr ausgeprägt; bis ans Lebensende halten sie stets zusammen.

Georg Bell, Schuhwarenhändler (1828-1914)

Wilhelm Georg Bell (1865-1914)

Johanna Friederike geb. Fernengel (1874-1934), zweite Gattin von Wilhelm Georg Bell

Wilhelm G. Bell arbeitete nach seinem Studium zunächst in einer Bank in Hermannstadt; kam aber später in seine Heimatstadt zurück, wo er zunächst beim 1862 gegründeten Spar- und Vorschussverein mit Sitz an der Ecke Marktplatz – Forkeschgasse tätig war. Anfang des 20. Jahrhunderts, in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in Siebenbürgen vor dem Ersten Weltkrieg, geprägt durch dynamische Industrialisierung, erkannte er die Notwendigkeit der Gründung einer weiteren Bank in Mediasch, und zwar einer sächsischen Volksbank. Er entschloss sich, dieses Projekt voranzutreiben und es im Jahre 1910 zu realisieren. Bei der Gründung der Bank wurde er, wie bereits erwähnt, zum Direktor ernannt und agierte in ganz Siebenbürgen im Auftrag der Bank bis zu seinem frühen Tod im Januar 1914.

Sein Sohn Richard erinnert sich, vom Vater manchmal auf Reisen (Dienstreisen) mitgenommen worden zu sein: „Im Jahre 1912 … hatte ich ihn nach Kronstadt geleiten dürfen. Ich hatte die zweite Volksschulklasse beendet. Nun sah ich meine Geschwisterkinder Henny und Ecki in Kronstadt, die mir stolz die Schwarze Kirche zeigten und das schöne – eben fertig gewordene – Honterus-Gymnasium. Wir stiegen auch zur Zinne empor und auch die ‚Warte‘ sollte künftig für mich ein Begriff sein. Auf der Reise in die Csik unterbrachen wir die Fahrt in Tuschnad – dem bekannten Heilbad – um dann in die weiten Csiker Wälder vorzudringen, in denen Vater Messungen und Parzellierungen im Auftrage seiner Bank vornehmen ließ. Wie glücklich ist ein Knabe, wenn er Gelegenheit hat, seinen Vater von einem Stab von Männern umgeben zu sehen, die ihm Hochachtung entgegenbringen und bereit sind, seinen Weisungen zu folgen. Einmal war ich auch zu dem Grafen Normann nach Puschendorf mitgenommen worden. Es war Samstag, als der Vierspänner, von einem livrierten Kutscher gesteuert, vor unserem Hause vorfuhr, um Vater abzuholen. Ich durfte neben Vater Platz nehmen. Das Gefühl muss man erlebt haben, wenn man als kleiner Knirps neben dem Vater sitzend, vierspännig durch die Stadt saust und die Leute stehen bleiben und der Equipage wie einem Weltwunder nachschauen!!“

Richard Bell notiert weiter: „Mein Vater war ein Mann des öffentlichen Lebens. Stadtbekannt. Verehrt, geachtet als einer, der sich aus eigener Kraft hochgearbeitet hatte.“ In erster Ehe war Wilhelm G. Bell mit Johanna Auguste Bell (geb. Fromm) verheiratet. Dieser Verbindung entstammen zwei Kinder. Wilhelm Karl, der nach dem Studium in Freiberg bei Dresden nach Surabaya auf Java (damals Holländisch Indien – heute Indonesien) auswanderte und dort bis zu seinem Tode lebte, und die Tochter Johanna, die Apothekerin wurde.

Nach dem Tode seiner ersten Frau heiratete er Johanna Friederike Fernengel, mit der er fünf Kinder hatte: Anna Margareta (Grete/ Dude), Hildegard Emma (Hilda), Richard Eduard (Bub), Walter Arthur (Luno) und Hildor Werner (Dorli). Die Familie wohnte in der Forkeschgasse Nr. 39 und hatte zudem ein Sommerhaus und einen Weinberg auf der Hulla. Sie führte ein gutbürgerliches Leben, wie es in vielen Mediascher Familien am Anfang des vorigen Jahrhunderts üblich war.

„1913 wurde dann unser Wohnhaus nach allen Richtungen hin neu ausgestattet. Das Klavier von Stiegel in Wien war eingetroffen. Die Fußböden in grauer Lackfarbe gestrichen, neue Teppiche gelegt, zum Teil neue Möbel eingestellt. Unter dem Weihnachtsbaum lagen schöne Geschenke. Meine beiden Schwestern erhielten goldene Armbanduhren, dazu eine große Klassikerausgabe in rot-goldenem Einband. Von Goethe und Schiller bis Mörike, Eichendorf und Chamisso war alles drin. … Für mich war eine Druckmaschine da, mit der man regelrechte Texte anfertigen konnte, besonders aber beeindruckte mich das Buch ‚Herz‘ des italienischen Schriftstellers Edmondo de Amicis.“

Den Sommer über lebte die Familie auf der Hill. Sie kehrt erst nach der Weinlese im Herbst in die Stadt zurück. „Unser Sommerhaus lag etwa drei Kilometer von der Stadtwohnung entfernt. … Von unserer Gasse kommend, musste man den Marktplatz überqueren, das Steingässer Tor mit seiner imposanten Durchfahrt durchmessen, um bald die Brücke zu erreichen, die sich über die Große Kokel spannte und den Weg freigab für die an Windungen überaus reiche Straße, die zu unserem Weinberg führte. Schon das Wandern auf dieser Straße gab mir stets ein Gefühl starker Erdverbundenheit, hatte doch mein Großvater mütterlicherseits (Eduard Fernengel) in seiner Eigenschaft als Königlich-Ungarischer Straßenbaukommissar diese Straße angelegt War etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt, sah man oben am Hügel das rote Ziegeldach unseres Häuschens – das von zahlreichen Obstbäumen umstanden – in der Sommerhitze aufleuchtete.“ Während die Familie die Ferien auf der Hulla verbrachte, kam der Vater täglich, nach getaner Arbeit zum Sommerhaus. Das Pferd wurde im Stall hinten im Hof in der Forkeschgasse gehalten. Im Weinberg wurden oft Familienfeste gefeiert, die Großfamilie kam gerne zusammen.

Im Januar 1914 starb Wilhelm G. Bell nach kurzer Krankheit im Alter von nur 49 Jahren. Im „Mediascher Wochenblatt“ Nr.1081 vom 17. Januar 1914 war auf der ersten Seite, an erster Stelle zu lesen: „Wieder hat der Tod in die Reihe der führenden Männer unserer Stadt eine schmerzliche Lücke gerissen, Wilhelm G. Bell, der Direktor der Spar – und Kreditbank in Mediasch ist nach kurzem Krankenlager, in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag gestorben. Wir verlieren in Wilhelm G. Bell einen Mann, der wie wenige seinen Posten auszufüllen und überall, wohin sein Berufsleben ihn führte, in seiner ruhigen, arbeitsfrohen Weise vorbildlich zu wirken berufen war.“

Der Familienvater hinterließ auch zu Hause eine große Lücke – sein jüngster Sohn war erst sechs Monate alt. Sein Sohn Richard schreibt. „Als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, müssen sie ähnliche Gefühle gehabt haben wie meine Mutter, meine Geschwister und ich sie hatten. … Wer würde fortan für uns sorgen? Mama war eine aufopferungsbereit dienende Mutter. Doch war sie weltfremd. Sie war an Haus und Familie gebunden. Vater hatte stets für alles andere gesorgt. Wer kannte sich am Steueramt aus, wer verhandelte mit den Schuldirektoren, wer bestellte hinfort den schönen Glasschmuck für den Weihnachtsbaum, der von Thüringen bestellt werden musste? Wer sollte die Arbeiter zur rechten Zeit für den Weinberg besorgen, wer würde von ‚Herzmanski‘ Zwieback aus Wien, Wäsche und Modeartikel beschaffen, wer die Bismarckheringe und andere Fischarten aus Hamburg. Wer würde – so fragte ich mich – mich hinfort auf Reisen mitnehmen?“

Am 17. Januar wurde Wilhelm G. Bell zu Grabe getragen. „Damals gingen die Leichenzüge noch durch die Stadt zum stillen Bergfriedhof. Es war ein langer Zug, der sich dem ‚Pietät‘- Leichenwagen anschloss. Eine große Familie, führende Persönlichkeiten der Stadt, Vereine und Körperschaften erwiesen dem verehrten Toten die letzte Ehre. … Damals vor 70 Jahren empfand ich nur Schmerz und Empörung für ein grausames Schicksal. Jetzt aber erfüllt mich das Leben und Wirken meines Vaters und vor allem, dass dieses Wirken Anerkennung gefunden hatte, doch mit Genugtuung.“

Blick in die obere Forkeschgasse mit dem Wohnhaus der Familie Bell (linke Seite, Haus Nr. 39, das Haus rechts neben der Schusterwerkstatt von Eugen Barabás.

Blick in die Hypothekarabteilung der Spar- und Kreditbank in Mediasch.

Nachtrag

Der Familie des Verstorbenen wird unverhofft geholfen. Der Sohn, Wilhelm Karl, hat sich in Indonesien eine gute Existenz aufgebaut, er stirbt aber an der Spanischen Grippe. Eine Versicherung, die er zu Gunsten seiner Stiefmutter Johanna abgeschlossen hat, wird dieser von der Holländischen Botschaft überbracht. Mit diesem Geld schickt sie ihre drei ältesten Kinder zum Studium nach München und Klausenburg. Ihren Lebensunterhalt verdient die tapfere Frau mit „Kostkindern“ – Dorfkinder, die Schulen in Mediasch besuchen und ihre Verpflegung und Unterbringung im Hause Bell hauptsächlich in Naturalien bezahlen. Nach Abschluss ihres Studiums sind die älteren Geschwister in der Lage, ihren beiden jüngeren Brüdern das Studium in Bukarest und Berlin zu ermöglichen. Sie handeln im Sinne ihres Vaters, eines gütigen, fleißigen, zukunftsorientierten Mannes.

„Ich durfte erkennen, wie wahr das Wort des Propheten (Sirach, 3 – 11) ist: ‚Denn des Vaters Segen baut den Kindern Häuser.‘“, resümiert Sohn Richard in seinen Erinnerungen. Übrigens, die Tochter Hilda hat nach ihrer Ausbildung in Klausenburg jahrzehntelang in der von ihrem Vater gegründeten Bank gearbeitet.

Quellen:

Richard Bell: „Erinnerungen und Aufzeichnungen“; 1. Auflage 1986, Gesamtherstellung Welpdruck, Otto Welp, Bielsteinerstr.72, 5276 Wiehl – Bielstein; Kapitel 1 und 2.

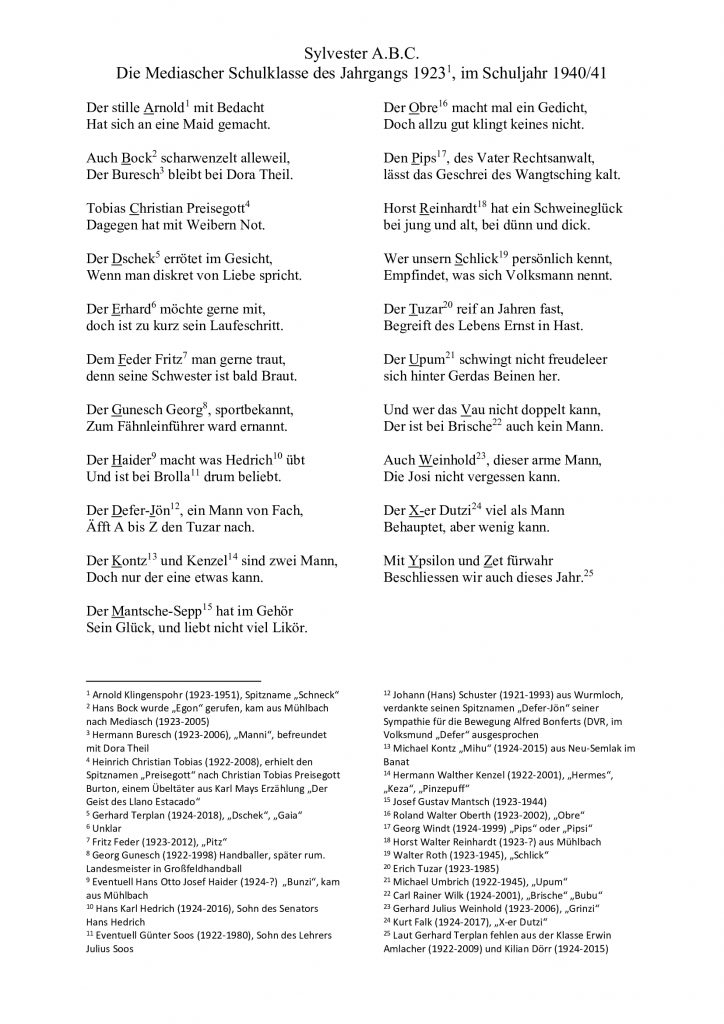

Gut gepolstert zwischen zahlreichen Papieren und Familienerinnerungsstücken fand ich neulich ein kleines dünnes Heft, maschinengetippt und handillustriert, von grade mal 6 Seiten Umfang, mit dem verwegenen Titel „Die Galoschia“. Wie auf dem Titelblatt formuliert, erschien es zu Sylvester 1940, im 2. Jahrgang. Unter dem Titel prangt als Bleistiftzeichnung groß und auf dem Wasser treibend eine alte Galosche, von einem winzigen rudernden Männchen sehr konzentriert auf Kurs gehalten. Eine Heuschrecke sucht obenauf Halt vor den Wasserspritzern und dem nassen Abgrund. Wo mag die Reise hingehen im kommenden Jahr 1941, in so einem ollen Überschuh, ist das die Idee dieses Bildes? Die Schöpfer dieses Heftes, mit dem kolossalen Untertitel „Illustriertes Weltblatt“, verbergen sich hinter fantasievollen Decknamen wie Nemo, Kamerad und Pinzepuff. Inhalt dieses Heftes sind 5 humoristische Gedichte, in denen die Herausgeber genüsslich Bilanz des zurückliegenden Schuljahres 1940 ziehen, und dabei weder ihre Klassenkameraden noch Lehrer verschonen. Es geht hierbei um die Septima (also 7. Gymnasialklasse) des Mediascher St. L. Roth Jungen-Gymnasiums des Schuljahres 1940/41. Das vorliegende Heft stammt aus dem Nachlass von Walter Roth, meinem Onkel, der auch Schüler dieser Klasse war.

Das erste Gedicht, „An alle, die uns lieben“, gibt einen kleinen Vorgeschmack auf den Inhalt und grüßt zum Neuen Jahr; das „Sylvester A.B.C.“ widmet sich jedem einzelnen Klassenkameraden. Wir erfahren so einiges über Stärken und Schwächen, Sympathien und Sehnsüchte, lesen Namen, die noch vertraut klingen. Im Gedicht “Das Kollegium“ werden die Lehrer der Septima recht keck karikiert, man spart nicht mit Spitznamen, pikanten Beobachtungen und teilt kräftig aus. „Klassenchronik-Blitzaufnahme“ gilt Professor Hellwig und einem Autoritätsproblem. Der letzte Abschnitt „Aus aller Welt“ bringt ein paar aus Schülersicht wohl recht witzige Anzeigen und Anfragen.

Die Schöpfer dieser Schülerzeitung haben sicher mit viel Spaß und Freude an diesen Reimen gefeilt und gebastelt. Es ging ihnen sicher nicht um große Dichtkunst, sondern eher darum, mit harmlosem, keckem Witz und Humor die Klassenkameraden und Lehrer zu karikieren, sich und andere zum Lachen zu bringen. Ob jeder Betroffene gleich gut mitlachen konnte, das bleibt im Dunkeln.

Die Galoschia Schülerzeitung 1940 hielt einen für die Schüler der Septima friedlichen Moment fest, noch war der Krieg für sie fern. Wie hoffnungsfroh klingen die Zeilen im ersten Gedicht der Galoschia: „…Und ob ihr noch so wichtig euch gegeben, Ihr bleibet stehn, wir wachsen mit dem Leben! …“. Im Sommer 1942, nach der Oktava hatten diese Schüler Maturaprüfung (Abitur) und statt zum Studium ging es zu militärischen und politischen Fortbildungen, dem Völkischen Dienstjahr und dann im Sommer 1943 in den Krieg. Sie waren 19, 20 Jahre alt. Für einige war es ein Abschied für immer.

Doch wer waren diese Schüler? Wer verbirgt sich hinter den Decknamen Nemo, Kamerad und Pinzepuff und den vielen anderen Spitznamen? Das zu entschlüsseln und mehr über die Klasse zu erfahren, blieb erstmal spannend. Wer konnte dazu noch Auskunft geben?

Als wichtiger und einziger Zeitzeuge erwies sich Gerhard Terplan, ein ehemaliger Schüler dieser Klasse, der hoch betagt im Mai 2018 verstarb. Aber noch im Herbst 2016 verfasste er, auf Anfrage von Hansotto Drotloff, einen recht aufschlussreichen Bericht. Er enthält neben den Namen und Spitznamen der 25 Schüler und 12 Lehrer und des Schuldieners auch kurze biographische Aufzeichnungen, Charakterisierungen einzelner Schüler und Lehrer sowie eine Auflistung der im Krieg gefallenen 5 Schüler aus dieser Klasse. Gerhard Terplan hatte „Die Galoschia“ nicht vergessen, ein Exemplar lag bei seinen Unterlagen.

Aus der Sexta (1939/40) und der Oktava (1941/42), sind einige Klassenfotos erhalten, Bilder, die diesen Schülern ein Gesicht geben. Ebenso Fotografien der Lehrer Julius Draser, damaliger Rektor des Jungengymnasiums und Lehrer für Philosophie und Deutsch und Michael Gierscht, Lehrer für Geschichte. Es sind Fotografien aus dem Nachlass meines Onkels Walter Roth. Seine Feldpostbriefe 1943-1945 gewähren Einblick in den alltäglichen Wahnsinn des Krieges.

Eine weitere Spur führt zur Siebenbürgischen Zeitung, zu den Berichten von Fritz Feder über die Klassentreffen 1982 und 1992 bei Kurt Falk in Deggendorf zum 40-jährigen und 50-jährigen Bakkalaureats-Jubiläum.

Galoschia und de Fleosemåncher – von Hansotto Drotloff

Kehren wir zurück zur Galoschia und ihren humoristischen Versen. Diese Freude an scherzhaften Reimen, an Jux und humorvoller Spöttelei, die Leichtigkeit und manche Derbheit der Aussprüche: hatte solches ein bisschen Tradition, gab es dafür Vorbilder im guten alten Mediasch?

Die Mediascher werden bekanntlich mit dem Spitznamen „Fleosenmåcher“ bedacht. Er leitet sich vermutlich von dem Wort „Flausen“ ab. „Flausen im Kopf“ haben steht für verrückte, lustige Einfälle, nichts Gescheites, lockeres Reden, unnützes Treiben. Ihren materiellen Niederschlag fanden die Flausen der Mediascher in den reichlich produzierten Gelegenheitswerken in Reimen oder in Prosa, verfasst von meist unbekannten Dichtern, die in Sylvester- oder Faschingszeitungen erschienen sind. Am bekanntesten waren sicherlich die „Sylvesterzeitungen“ des Mediascher Turnvereins, deren erste Ausgabe am 31. Dezember 1886 erschien. Der Turnverein organisierte jedes Jahr am Altjahresabend ein Schauturnen mit anschließendem Ball. Einer der Höhepunkte des Programms war das Verlesen der „Sylvesterzeitung“, die dann auch gedruckt vorlag und eine begehrte Lektüre darstellte. In ihr wurden Mitglieder des Turnvereins, aber auch andere stadtbekannte Persönlichkeiten „durch den Kakao“ gezogen und manches, was die Gemüter in der Stadt bewegte, wurde mit spitzer Feder karikiert und kritisiert. Auch im Rahmen der Nachbarschaften wurde gerne zum Mittel des Spottgedichts gegriffen. Erhalten sind einige wenige Jahrgänge des „Kothgießer Noberschuftskalenders“ aus den 1890er Jahren, der in der Kothgässer (Rothgässer) Nachbarschaft möglicherweise anlässlich des alljährlichen Sittags verfasst und verlesen wurde, der in der Faschingszeit abgehalten wurde. In dieser Nachbarschaft, zu der auch die Bewohner der Südwestecke des Marktplatzes zählten, wohnten zwei bekannte und durchaus talentierte Versemacher, der Kaufmann Fritz Guggenberger und der Apotheker Gustav Schuster, dessen Sohn Gustav Schuster-Dutz später die Mundartdichtung in Mediasch auf literarisches Niveau heben würde. „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm…“

Es ist nicht leicht zu verstehen, warum diese Äußerungen unbeschwerten Lebenswillens kaum Beachtung gefunden haben, so dass nur wenige dieser mehr oder weniger närrischen Produktionen erhalten geblieben sind. Auch die Wissenschaft hat sich ihrer nicht angenommen – es gibt nur eine einzige Arbeit von Gerhard Soos, welcher aufgezeigt hat, dass es ähnliche Publikationen wie die Mediascher Sylvesterzeitungen in Bistritz und Mühlbach gegeben hat. (Gerhard Soos: Die Faschings- und Sylvesterzeitungen. Ein bislang noch ungehobener Schatz siebenbürgisch-sächsischer Kulturleistung. Veröffentlicht in „Siebenbürgisch-sächsischer Hauskalender. Jahrbuch 1984, S. 113ff.) Sollte es in den anderen sächsischen Städten – Hermannstadt, Kronstadt, Schäßburg – keine ähnlichen Spaßmacher gegeben haben?

Dass das Beispiel der Sylvesterzeitung des Turnvereins zur Nachahmung anregte, ist wohl naheliegend. So war es eine große Überraschung, als ein Exemplar einer Sylvesterzeitung auftauchte, das eine Klasse des sächsischen Obergymnasiums zum Ausklang des Jahres 1940 verfasste. Da öffnet sich ein Fenster einen Spalt weit und gewährt uns einen Blick zurück in eine längst vergangene Zeit.

Die GALOSCHIA, II. Jahrgang – Illustriertes Weltblatt.

Vom Winde verweht, Lebensspuren der Mediascher Oktava 1942 – von Gertrud Servatius-Hager

Ein Zug rollt gen Westen, einer von vielen in diesen Sommertagen 1943. Herkunft Rumänien. Es ist der 29.Juni 1943 als der Zug in Wien einfährt.

An Bord hunderte junger Männer, „Volksdeutsche“ aus Rumänien, in bester Laune und euphorischer Stimmung, bereit für das größte Abenteuer ihres jungen Lebens und das heißt Krieg. Unter ihnen etliche Mediascher, auch 24 der 25 Absolventen der Oktava 1942 des Mediascher St. L. Roth-Jungengymnasiums. Die unbeschwerte Schulzeit im beschaulichen Mediasch, mit Zeit für Späße und lustige Sylvesterzeitungen á la Galoschia, bleibt weit zurück. Gemeinsam bis Wien, dann trennen sich ihre Wege – immer weiter versprengt – erst zur Ausbildung, dann an die Fronten, nach Ost, West, Nord und Süd.

Wenige Wochen zuvor, am 13. Mai 1943 kam zwischen der deutschen Reichsregierung und der rumänischen Regierung ein Abkommen zustande, das die freiwillige Einreihung rumänischer Staatsbürger volksdeutscher Zugehörigkeit in die deutsche Wehrmacht-SS unter bestimmten Bedingungen ermöglichte. Ausdrücklich garantiert wurde die Beibehaltung der rumänischen Staatsbürgerschaft. 41.560 junge volksdeutsche Männer zwischen 18 und 35 Jahren ließen sich anwerben und verließen bis zum 30. Juli 1943 in blumengeschmückten Transportzügen Rumänien Richtung Wien. Bis Ende 1943 waren es dann 54.000, rund 10% der damals in Rumänien lebenden Deutschen. Per Führererlass vom 19.Mai 1943 wurde dann allen Volksdeutschen in deutschem Waffendienst die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen. Die Situation änderte sich entscheidend nach dem Frontwechsel Rumäniens im August 1944. Da erklärte die rumänische Regierung ihre Volksdeutschen im deutschen Waffendienst zu Deserteuren und entzog ihnen die rumänische Staatsbürgerschaft.

Über die Fahrt bis Wien schreibt Walter Roth am 29.6.1943: „Nach einer dreitägigen Fahrt sind wir endlich hier angelangt. Die Fahrt verlief sehr gut. An der rumänischen Grenze wurden wir am Sonntag Morgen von der Zollbehörde kontrolliert, doch wurde gar nichts fortgenommen. Die Beamten waren sehr höflich! Dann fuhren wir über Klausenburg, Nordsiebenbürgen, durch die ungarische Tiefebene. Gestern Abend waren wir in Budapest. Von dort ging es mit einer elektrischen Lokomotive in rasender Fahrt bis an die deutsche Grenze. Heute Morgen um 9 Uhr langten wir in Wien an, wo wir sofort von einem SS-Kommando in Empfang genommen wurden. Hier liegen wir nun in einem mächtigen Gebäudekomplex. Wir sind schon alle eingeteilt worden. Viele von uns ziehen wahrscheinlich nach Norden. Ich und mehrere Klassenkameraden von mir, darunter der Feder, der Tobias, der Mantsch Seppi usw. kommen wahrscheinlich zu einer Einheit. Unser Ausbildungsziel liegt wahrscheinlich in Mitteldeutschland. Heute gegen Abend geht es schon von hier weg!… Die Fahrt bisher war sehr lustig: Der Tavo hat uns sehr gut in Stimmung gehalten…“

Grade mal 20 Jahre jung, das Leben beginnt, die große Freiheit, Ausbildung, Studium könnte es sein. Aber just da ist Krieg und alle gehen hin. Gedanken, Träumereien an später, so abstrakt wie Federwolken, entstehen und lösen sich auf. Parallel zur Schulzeit, in den Strukturen der Deutschen Volksgruppe Rumänien, in DJ-Schulungen, Übungscamps, Völkischem Dienstjahr vorbereitet und ideologisch getrimmt, für den „gerechten Krieg“ an Deutschlands Seite zu kämpfen für Deutschlands Sieg, („…heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt“). So starten sie ins Abenteuer, im guten Glauben, das einzig richtige zu tun, entscheiden sich für den Dienst in der Deutschen Wehrmacht und werden der Waffen-SS zugeteilt.

Fast zwei Jahre ihres jungen Lebens, vom 26. Juni 1943 bis April 1945, stehen sie in den Mühlen des Krieges, tapfer, gequält, immer wieder aufgeputscht, verletzt, befördert, stolz, traumatisiert, hungern nach Nachrichten von daheim, verzehren sich nach vertrauter Kost, nach ihren Lieben, sehnen sich nach Frieden, einem Leben danach – und machen doch mit im Ernst des Krieges und im täglichen Angesicht des Todes. Kreuz und quer per Bahn durch Deutschland und Europa gezerrt, von Nord nach Süd, Ost- oder Westfront, jede Begegnung mit einem Kameraden aus der Heimat oder gar Mediasch ein Glücksmoment, jeder Verlust unsägliche Trauer.

Es gibt kein Entrinnen, nur das irrsinnige Phantasma des Sieges.

Sommer 1944 – eine Zäsur im Leben der jungen Krieger. Ein Jahr nach Beginn ihres Abenteuers wechselt Rumänien die Fronten, das Bündnis mit Deutschland ist geplatzt. Die volksdeutschen Soldaten sind nun Staatsfeinde Rumäniens, abgeschnitten von zuhause, auch von jeglicher Korrespondenz mit daheim, abgeschnitten von einer Rückkehr mit allen früheren Versprechungen – und staatenlos. Ein Abenteuer ohne Wiederkehr, für die meisten von ihnen.

Ganz oben von links: Feder, Wilk, Bork, Oberth, Amlacher, Roth, Umbrich, Hedrich, Soos, Gunesch, Tuzar, Haider; sitzend: Terplan, Kontz, Windt, Klingenspohr; stehend: Schuster, Weinhold, Kenzel, auf dem Sims drübe Dörr, Tobias, Mantsch.

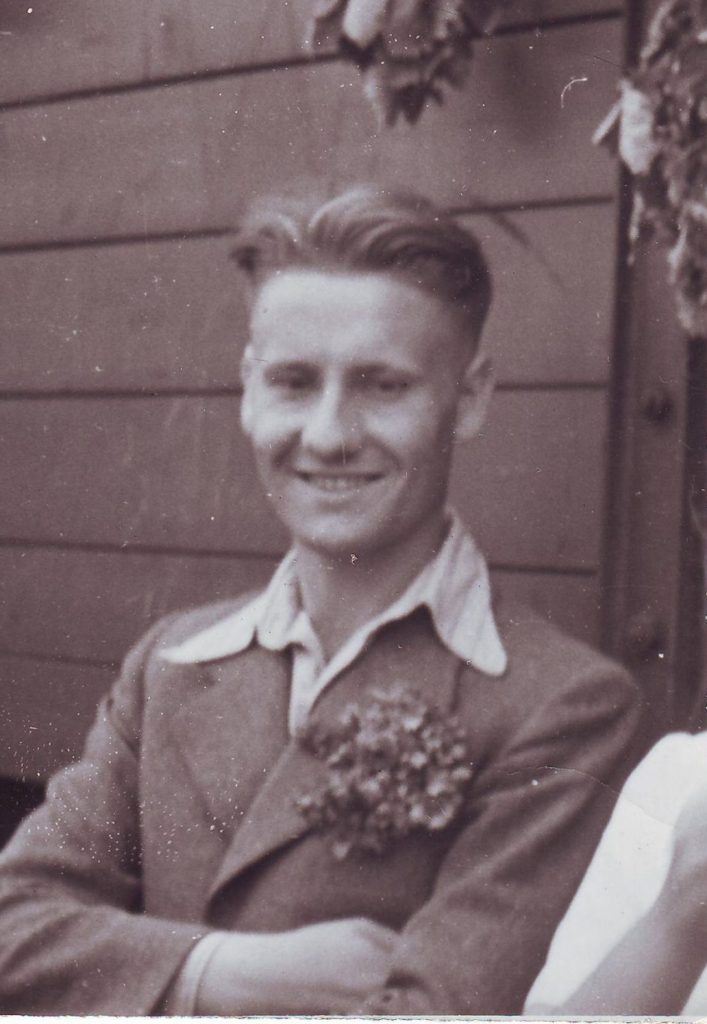

Walter Roth (1923-1945) – in seinem Nachlass überlebte eines von zwei bekannten Exemplaren der „Galoschia“

Mit Blumensträußen beschenkt zogen die jungen Männer singend durch die Stadt zum Bahnhof…,

…wo sie in ebenfalls blumenbekränzten Waggons einem ungewissen, meist schrecklichen und oft genug tödlichen Schicksal entgegen zogen

Quo Vadis junger Mediascher? – von Gertrud Servatius-Hager

Frühjahr 1945. Der Krieg ist zu Ende. „Wenn Gott will kommen wir aus dieser Menschenabschlachtung wieder gesund nach Hause. Wenn das Schicksal es aber anders vorgesehen haben sollte, so dürft ihr auch nicht allzu traurig sein…“ (Walter Roth, Feldpost, 28.2.1944). Walter Roth und vier weitere Schulkameraden überleben den Krieg nicht, sterben an der Ostfront, bzw. in den letzten Kämpfen bei Berlin. Die anderen 19 Oktavaner geraten entweder in Gefangenschaft der Alliierten oder in sowjetische Gefangenschaft. Wie Blätter im Wind werden sie weiter in alle Himmelsrichtungen verstreut. Fünf entlässt man aus langer sowjetischer Gefangenschaft nach Rumänien und zwei nach Österreich. Einen verschlägt es nach Ostdeutschland. Die übrigen verbleiben nach der Gefangenschaft in Westdeutschland, einer zieht weiter nach Kanada. Den Angehörigen der Gefallenen Söhne und Brüder bleiben nur unsägliche Trauer und Kummer und vielleicht Fragen nach der Sinnhaftigkeit dieses Krieges.

Die unterschiedlichen politischen Systeme in Ost und West ziehen eine eiserne Grenze durch Europa, prägen Lebenswege, erschweren Kontakte und Zusammentreffen. Schwierige Lebensumstände in Rumänien verstärken die Sehnsucht nach einem Leben in Freiheit im Westen. Bis auf einen der Oktavaner wandern nach und nach alle aus Rumänien nach Deutschland aus.