Auswahl von Berichten

Auswahl von Berichten

Die GALOSCHIA von 1940 und die Mediascher Gymnasiasten – von Gertrud Servatius-Hager

Gut gepolstert zwischen zahlreichen Papieren und Familienerinnerungsstücken fand ich neulich ein kleines dünnes Heft, maschinengetippt und handillustriert, von grade mal 6 Seiten Umfang, mit dem verwegenen Titel „Die Galoschia“.

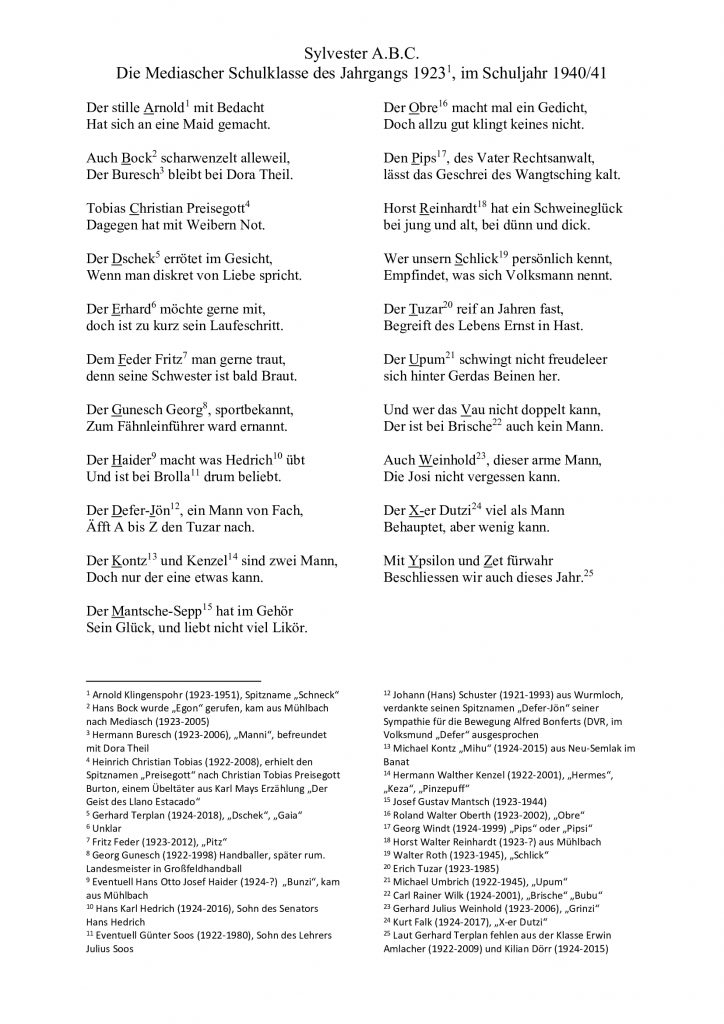

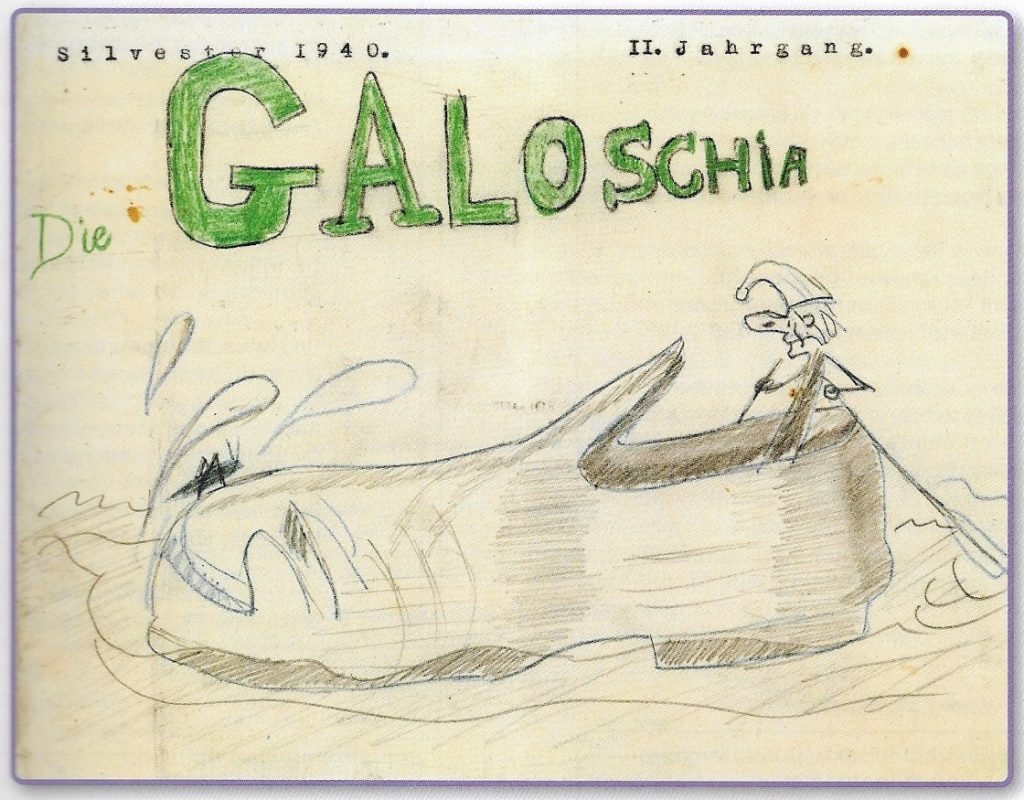

Wie auf dem Titelblatt formuliert, erschien es zu Sylvester 1940, im 2. Jahrgang. Unter dem Titel prangt als Bleistiftzeichnung groß und auf dem Wasser treibend eine alte Galosche, von einem winzigen rudernden Männchen sehr konzentriert auf Kurs gehalten. Eine Heuschrecke sucht obenauf Halt vor den Wasserspritzern und dem nassen Abgrund. Wo mag die Reise hingehen im kommenden Jahr 1941, in so einem ollen Überschuh, ist das die Idee dieses Bildes? Die Schöpfer dieses Heftes, mit dem kolossalen Untertitel „Illustriertes Weltblatt“, verbergen sich hinter fantasievollen Decknamen wie Nemo, Kamerad und Pinzepuff. Inhalt dieses Heftes sind 5 humoristische Gedichte, in denen die Herausgeber genüsslich Bilanz des zurückliegenden Schuljahres 1940 ziehen, und dabei weder ihre Klassenkameraden noch Lehrer verschonen. Es geht hierbei um die Septima (also 7. Gymnasialklasse) des Mediascher St. L. Roth Jungen-Gymnasiums des Schuljahres 1940/41. Das vorliegende Heft stammt aus dem Nachlass von Walter Roth, meinem Onkel, der auch Schüler dieser Klasse war.

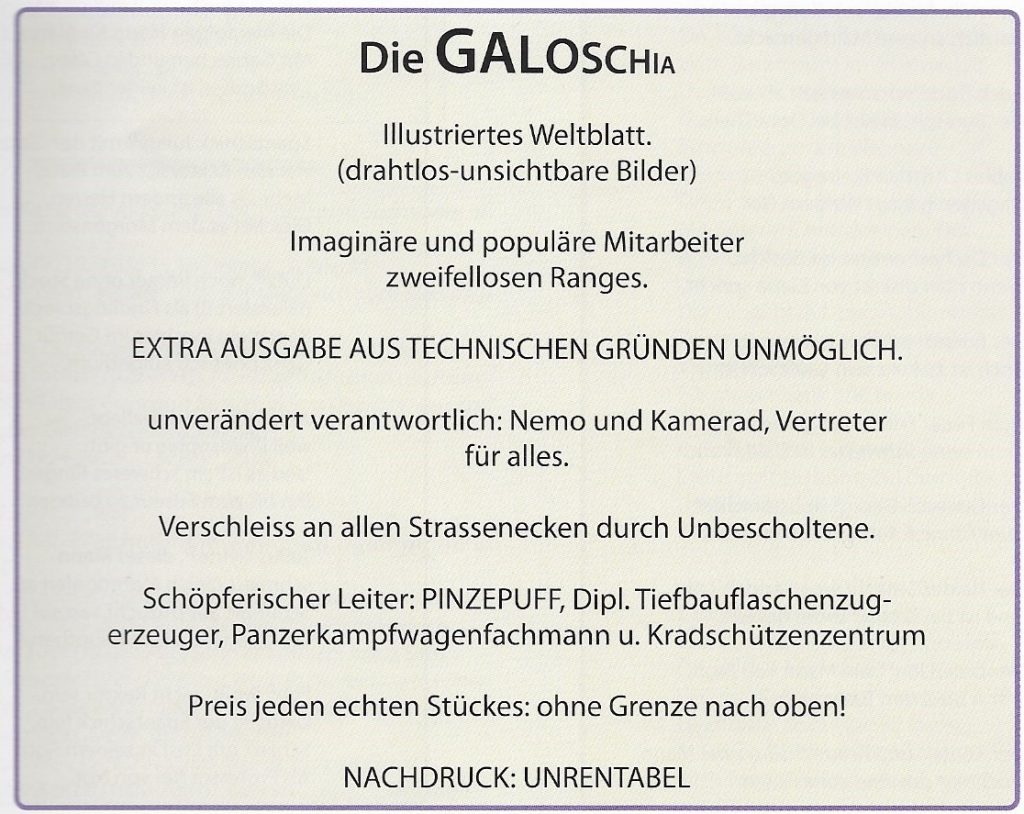

Das erste Gedicht, „An alle, die uns lieben“, gibt einen kleinen Vorgeschmack auf den Inhalt und grüßt zum Neuen Jahr; das „Sylvester A.B.C.“ widmet sich jedem einzelnen Klassenkameraden. Wir erfahren so einiges über Stärken und Schwächen, Sympathien und Sehnsüchte, lesen Namen, die noch vertraut klingen. Im Gedicht “Das Kollegium“ werden die Lehrer der Septima recht keck karikiert, man spart nicht mit Spitznamen, pikanten Beobachtungen und teilt kräftig aus. „Klassenchronik-Blitzaufnahme“ gilt Professor Hellwig und einem Autoritätsproblem. Der letzte Abschnitt „Aus aller Welt“ bringt ein paar aus Schülersicht wohl recht witzige Anzeigen und Anfragen.

Die Schöpfer dieser Schülerzeitung haben sicher mit viel Spaß und Freude an diesen Reimen gefeilt und gebastelt. Es ging ihnen sicher nicht um große Dichtkunst, sondern eher darum, mit harmlosem, keckem Witz und Humor die Klassenkameraden und Lehrer zu karikieren, sich und andere zum Lachen zu bringen. Ob jeder Betroffene gleich gut mitlachen konnte, das bleibt im Dunkeln.

Die Galoschia Schülerzeitung 1940 hielt einen für die Schüler der Septima friedlichen Moment fest, noch war der Krieg für sie fern. Wie hoffnungsfroh klingen die Zeilen im ersten Gedicht der Galoschia: „…Und ob ihr noch so wichtig euch gegeben, Ihr bleibet stehn, wir wachsen mit dem Leben! …“. Im Sommer 1942, nach der Oktava hatten diese Schüler Maturaprüfung (Abitur) und statt zum Studium ging es zu militärischen und politischen Fortbildungen, dem Völkischen Dienstjahr und dann im Sommer 1943 in den Krieg. Sie waren 19, 20 Jahre alt. Für einige war es ein Abschied für immer.

Doch wer waren diese Schüler? Wer verbirgt sich hinter den Decknamen Nemo, Kamerad und Pinzepuff und den vielen anderen Spitznamen? Das zu entschlüsseln und mehr über die Klasse zu erfahren, blieb erstmal spannend. Wer konnte dazu noch Auskunft geben?

Als wichtiger und einziger Zeitzeuge erwies sich Gerhard Terplan, ein ehemaliger Schüler dieser Klasse, der hoch betagt im Mai 2018 verstarb. Aber noch im Herbst 2016 verfasste er, auf Anfrage von Hansotto Drotloff, einen recht aufschlussreichen Bericht. Er enthält neben den Namen und Spitznamen der 25 Schüler und 12 Lehrer und des Schuldieners auch kurze biographische Aufzeichnungen, Charakterisierungen einzelner Schüler und Lehrer sowie eine Auflistung der im Krieg gefallenen 5 Schüler aus dieser Klasse. Gerhard Terplan hatte „Die Galoschia“ nicht vergessen, ein Exemplar lag bei seinen Unterlagen.

Aus der Sexta (1939/40) und der Oktava (1941/42), sind einige Klassenfotos erhalten, Bilder, die diesen Schülern ein Gesicht geben. Ebenso Fotografien der Lehrer Julius Draser, damaliger Rektor des Jungengymnasiums und Lehrer für Philosophie und Deutsch und Michael Gierscht, Lehrer für Geschichte. Es sind Fotografien aus dem Nachlass meines Onkels Walter Roth. Seine Feldpostbriefe 1943-1945 gewähren Einblick in den alltäglichen Wahnsinn des Krieges.

Eine weitere Spur führt zur Siebenbürgischen Zeitung, zu den Berichten von Fritz Feder über die Klassentreffen 1982 und 1992 bei Kurt Falk in Deggendorf zum 40-jährigen und 50-jährigen Bakkalaureats-Jubiläum.

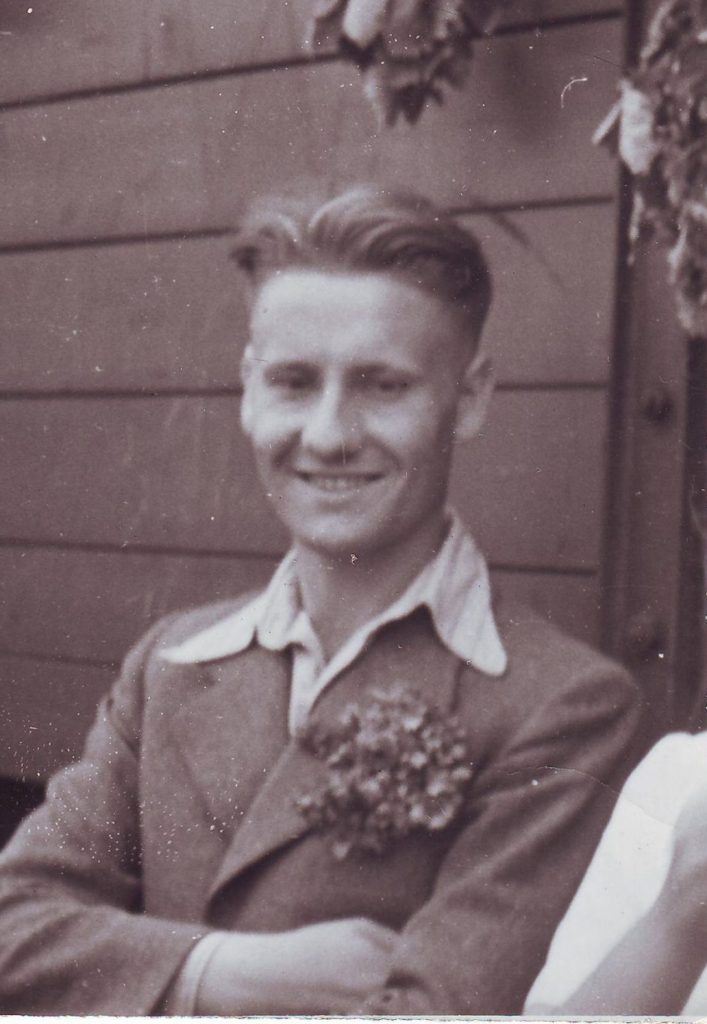

Walter Roth (1923-1945) – in seinem Nachlass überlebte eines von zwei bekannten Exemplaren der „Galoschia“.

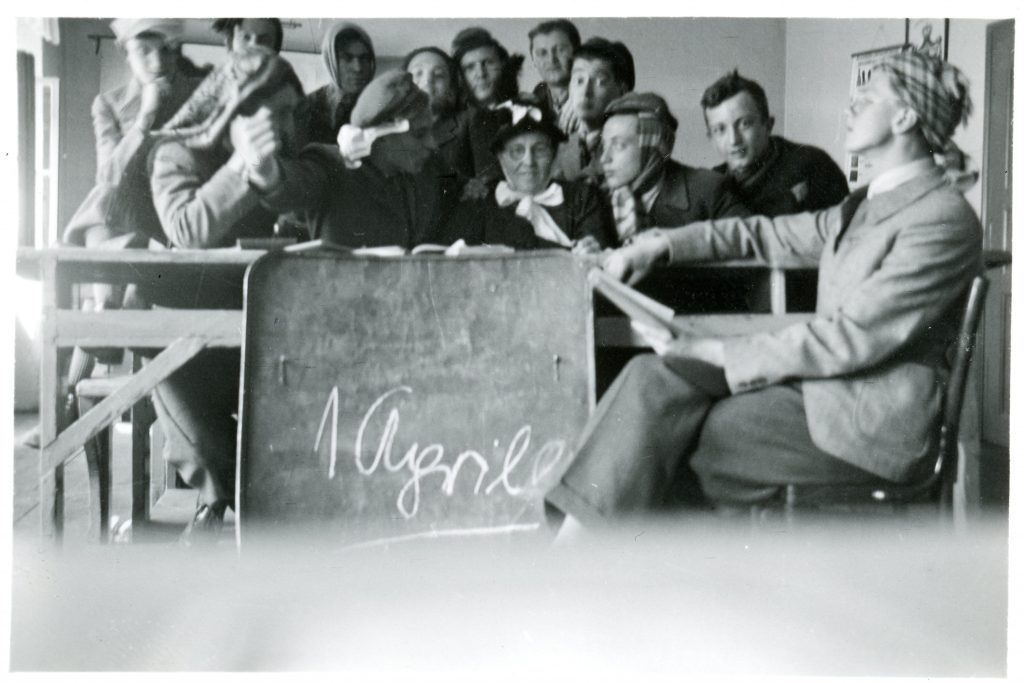

Offenbar saß der Schalk den Mediascher Obergymnasiasten nicht nur zu Sylvester im Nachen: Die rückseitige Beschriftung das Bildes lässt Fragen offen, die heute wohl nicht mehr zu beantworten sind: „1. April 1940. Die Schuldienerin des Mädchengymnasiums“.

Oktava 1941/42 – Ganz oben von links: Feder, Wilk, Bork, Oberth, Amlacher, Roth, Umbrich, Hedrich, Soos, Gunesch, Tuzar, Haider; sitzend: Terplan, Kontz, Windt, Klingenspohr; stehend: Schuster, Weinhold, Kenzel, auf dem Sims drübe Dörr, Tobias, Mantsch.

Sexta 1939/40: Von links nach rechts: Wind, Klingenspohr, Tomatschek, Tobias, Gunnesch, Mantsch, Umbrich, Soos, Petrowitsch, Bock, Hellwig, Groß, Reinhard, Haider, Falk, Roth, Terplan, Mangesius, Feder, Konz, Kenzel, Oberth, Schuster, Wilk, Buresch.

Prof. Julius Draser, in der Mitte vor dem Tischchen, unterrichtet die Oktava an einem warmen Sommertag 1942, kurz vor der Matura, im Freien: (von links) Windt, Soos, Weinhold, Oberth, Terplan, Hedrich, Bock, Gunesch, Haider, Kenzel (?), Tuzar, Schuster, Klingenspohr, Tobias, Feder, Falk, Kontz, Amlacher, Dörr, Umbrich. Roth, Wilk.

Galoschia und de Fleosemåcher – Hansotto Drotloff

Kehren wir zurück zur Galoschia und ihren humoristischen Versen. Diese Freude an scherzhaften Reimen, an Jux und humorvoller Spöttelei, die Leichtigkeit und manche Derbheit der Aussprüche: hatte solches ein bisschen Tradition, gab es dafür Vorbilder im guten alten Mediasch?

Die Mediascher werden bekanntlich mit dem Spitznamen „Fleosenmåcher“ bedacht. Er leitet sich vermutlich von dem Wort „Flausen“ ab. „Flausen im Kopf“ haben steht für verrückte, lustige Einfälle, nichts Gescheites, lockeres Reden, unnützes Treiben. Ihren materiellen Niederschlag fanden die Flausen der Mediascher in den reichlich produzierten Gelegenheitswerken in Reimen oder in Prosa, verfasst von meist unbekannten Dichtern, die in Sylvester- oder Faschingszeitungen erschienen sind. Am bekanntesten waren sicherlich die „Sylvesterzeitungen“ des Mediascher Turnvereins, deren erste Ausgabe am 31. Dezember 1886 erschien. Der Turnverein organisierte jedes Jahr am Altjahresabend ein Schauturnen mit anschließendem Ball. Einer der Höhepunkte des Programms war das Verlesen der „Sylvesterzeitung“, die dann auch gedruckt vorlag und eine begehrte Lektüre darstellte. In ihr wurden Mitglieder des Turnvereins, aber auch andere stadtbekannte Persönlichkeiten „durch den Kakao“ gezogen und manches, was die Gemüter in der Stadt bewegte, wurde mit spitzer Feder karikiert und kritisiert. Auch im Rahmen der Nachbarschaften wurde gerne zum Mittel des Spottgedichts gegriffen. Erhalten sind einige wenige Jahrgänge des „Kothgießer Noberschuftskalenders“ aus den 1890er Jahren, der in der Kothgässer (Rothgässer) Nachbarschaft möglicherweise anlässlich des alljährlichen Sittags verfasst und verlesen wurde, der in der Faschingszeit abgehalten wurde. In dieser Nachbarschaft, zu der auch die Bewohner der Südwestecke des Marktplatzes zählten, wohnten zwei bekannte und durchaus talentierte Versemacher, der Kaufmann Fritz Guggenberger und der Apotheker Gustav Schuster, dessen Sohn Gustav Schuster-Dutz später die Mundartdichtung in Mediasch auf literarisches Niveau heben würde. „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm…“

Es ist nicht leicht zu verstehen, warum diese Äußerungen unbeschwerten Lebenswillens kaum Beachtung gefunden haben, so dass nur wenige dieser mehr oder weniger närrischen Produktionen erhalten geblieben sind. Auch die Wissenschaft hat sich ihrer nicht angenommen – es gibt nur eine einzige Arbeit von Gerhard Soos, welcher aufgezeigt hat, dass es ähnliche Publikationen wie die Mediascher Sylvesterzeitungen in Bistritz und Mühlbach gegeben hat. (Gerhard Soos: Die Faschings- und Sylvesterzeitungen. Ein bislang noch ungehobener Schatz siebenbürgisch-sächsischer Kulturleistung. Veröffentlicht in „Siebenbürgisch-sächsischer Hauskalender. Jahrbuch 1984, S. 113ff.) Sollte es in den anderen sächsischen Städten – Hermannstadt, Kronstadt, Schäßburg – keine ähnlichen Spaßmacher gegeben haben?

Dass das Beispiel der Sylvesterzeitung des Turnvereins zur Nachahmung anregte, ist wohl naheliegend. So war es eine große Überraschung, als ein Exemplar einer Sylvesterzeitung auftauchte, das eine Klasse des sächsischen Obergymnasiums zum Ausklang des Jahres 1940 verfasste. Da öffnet sich ein Fenster einen Spalt weit und gewährt uns einen Blick zurück in eine längst vergangene Zeit.

Vom Winde verweht, Lebensspuren der Mediascher Oktava 1942 – Gertrud Servatius-Hager

Ein Zug rollt gen Westen, einer von vielen in diesen Sommertagen 1943. Herkunft Rumänien. Es ist der 29.Juni 1943 als der Zug in Wien einfährt. An Bord hunderte junger Männer, „Volksdeutsche“ aus Rumänien, in bester Laune und euphorischer Stimmung, bereit für das größte Abenteuer ihres jungen Lebens und das heißt Krieg. Unter ihnen etliche Mediascher, auch 24 der 25 Absolventen der Oktava 1942 des Mediascher St. L. Roth-Jungengymnasiums. Die unbeschwerte Schulzeit im beschaulichen Mediasch, mit Zeit für Späße und lustige Sylvesterzeitungen á la Galoschia, bleibt weit zurück. Gemeinsam bis Wien, dann trennen sich ihre Wege – immer weiter versprengt – erst zur Ausbildung, dann an die Fronten, nach Ost, West, Nord und Süd.

Mit Blumensträußen beschenkt zogen die jungen Männer singend durch die Stadt zum Bahnhof…,

wo sie in ebenfalls blumenbekränzten Waggons einem ungewissen, meist schrecklichen und oft genug tödlichen Schicksal entgegen zogen – Kanonenfutter in Hitlers sinnlosen Weltkrieg.

Wenige Wochen zuvor, am 13. Mai 1943 kam zwischen der deutschen Reichsregierung und der rumänischen Regierung ein Abkommen zustande, das die freiwillige Einreihung rumänischer Staatsbürger volksdeutscher Zugehörigkeit in die deutsche Wehrmacht-SS unter bestimmten Bedingungen ermöglichte. Ausdrücklich garantiert wurde die Beibehaltung der rumänischen Staatsbürgerschaft. 41.560 junge volksdeutsche Männer zwischen 18 und 35 Jahren ließen sich anwerben und verließen bis zum 30. Juli 1943 in blumengeschmückten Transportzügen Rumänien Richtung Wien. Bis Ende 1943 waren es dann 54.000, rund 10% der damals in Rumänien lebenden Deutschen. Per Führererlass vom 19.Mai 1943 wurde dann allen Volksdeutschen in deutschem Waffendienst die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen. Die Situation änderte sich entscheidend nach dem Frontwechsel Rumäniens im August 1944. Da erklärte die rumänische Regierung ihre Volksdeutschen im deutschen Waffendienst zu Deserteuren und entzog ihnen die rumänische Staatsbürgerschaft.

Über die Fahrt bis Wien schreibt Walter Roth am 29.6.1943: „Nach einer dreitägigen Fahrt sind wir endlich hier angelangt. Die Fahrt verlief sehr gut. An der rumänischen Grenze wurden wir am Sonntag Morgen von der Zollbehörde kontrolliert, doch wurde gar nichts fortgenommen. Die Beamten waren sehr höflich! Dann fuhren wir über Klausenburg, Nordsiebenbürgen, durch die ungarische Tiefebene. Gestern Abend waren wir in Budapest. Von dort ging es mit einer elektrischen Lokomotive in rasender Fahrt bis an die deutsche Grenze. Heute Morgen um 9 Uhr langten wir in Wien an, wo wir sofort von einem SS-Kommando in Empfang genommen wurden. Hier liegen wir nun in einem mächtigen Gebäudekomplex. Wir sind schon alle eingeteilt worden. Viele von uns ziehen wahrscheinlich nach Norden. Ich und mehrere Klassenkameraden von mir, darunter der Feder, der Tobias, der Mantsch Seppi usw. kommen wahrscheinlich zu einer Einheit. Unser Ausbildungsziel liegt wahrscheinlich in Mitteldeutschland. Heute gegen Abend geht es schon von hier weg!… Die Fahrt bisher war sehr lustig: Der Tavo hat uns sehr gut in Stimmung gehalten…“

Grade mal 20 Jahre jung, das Leben beginnt, die große Freiheit, Ausbildung, Studium könnte es sein. Aber just da ist Krieg und alle gehen hin. Gedanken, Träumereien an später, so abstrakt wie Federwolken, entstehen und lösen sich auf. Parallel zur Schulzeit, in den Strukturen der Deutschen Volksgruppe Rumänien, in DJ-Schulungen, Übungscamps, Völkischem Dienstjahr vorbereitet und ideologisch getrimmt, für den „gerechten Krieg“ an Deutschlands Seite zu kämpfen für Deutschlands Sieg, („…heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt“). So starten sie ins Abenteuer, im guten Glauben, das einzig richtige zu tun, entscheiden sich für den Dienst in der Deutschen Wehrmacht und werden der Waffen-SS zugeteilt.

Fast zwei Jahre ihres jungen Lebens, vom 26. Juni 1943 bis April 1945, stehen sie in den Mühlen des Krieges, tapfer, gequält, immer wieder aufgeputscht, verletzt, befördert, stolz, traumatisiert, hungern nach Nachrichten von daheim, verzehren sich nach vertrauter Kost, nach ihren Lieben, sehnen sich nach Frieden, einem Leben danach – und machen doch mit im Ernst des Krieges und im täglichen Angesicht des Todes. Kreuz und quer per Bahn durch Deutschland und Europa gezerrt, von Nord nach Süd, Ost- oder Westfront, jede Begegnung mit einem Kameraden aus der Heimat oder gar Mediasch ein Glücksmoment, jeder Verlust unsägliche Trauer.

Es gibt kein Entrinnen, nur das irrsinnige Phantasma des Sieges.

Sommer 1944 – eine Zäsur im Leben der jungen Krieger. Ein Jahr nach Beginn ihres Abenteuers wechselt Rumänien die Fronten, das Bündnis mit Deutschland ist geplatzt. Die volksdeutschen Soldaten sind nun Staatsfeinde Rumäniens, abgeschnitten von zuhause, auch von jeglicher Korrespondenz mit daheim, abgeschnitten von einer Rückkehr mit allen früheren Versprechungen – und staatenlos. Ein Abenteuer ohne Wiederkehr, für die meisten von ihnen.

Quo vadis junger Mediascher?

Frühjahr 1945. Der Krieg ist zu Ende. „Wenn Gott will kommen wir aus dieser Menschenabschlachtung wieder gesund nach Hause. Wenn das Schicksal es aber anders vorgesehen haben sollte, so dürft ihr auch nicht allzu traurig sein…“ (Walter Roth, Feldpost, 28.2.1944). Walter Roth und vier weitere Schulkameraden überleben den Krieg nicht, sterben an der Ostfront, bzw. in den letzten Kämpfen bei Berlin. Die anderen 19 Oktavaner geraten entweder in Gefangenschaft der Alliierten oder in sowjetische Gefangenschaft. Wie Blätter im Wind werden sie weiter in alle Himmelsrichtungen verstreut. Fünf entlässt man aus langer sowjetischer Gefangenschaft nach Rumänien und zwei nach Österreich. Einen verschlägt es nach Ostdeutschland. Die übrigen verbleiben nach der Gefangenschaft in Westdeutschland, einer zieht weiter nach Kanada. Den Angehörigen der Gefallenen Söhne und Brüder bleiben nur unsägliche Trauer und Kummer und vielleicht Fragen nach der Sinnhaftigkeit dieses Krieges.

Die unterschiedlichen politischen Systeme in Ost und West ziehen eine eiserne Grenze durch Europa, prägen Lebenswege, erschweren Kontakte und Zusammentreffen. Schwierige Lebensumstände in Rumänien verstärken die Sehnsucht nach einem Leben in Freiheit im Westen. Bis auf einen der Oktavaner wandern nach und nach alle aus Rumänien nach Deutschland aus.

Gerhard Terplan schreibt, wie es schon bald nach dem Krieg in München einen ersten Anlaufpunkt für Mediascher gab. Erste Klassentreffen der Oktava 1942 wurden dann in Dinkelsbühl, bei den jährlichen Heimattreffen der Siebenbürger Sachsen eingerichtet, später traf man sich bei den Mediascher Treffen in Kufstein. Und irgendwann luden Kurt Falk und seine Frau die Oktavaner zu sich nach Deggendorf ein. Dort wurden im Sommer 1982 auch das 40-jährige und 1992 das 50-jährige Bakkalaureats-Jubiläum gefeiert. „Diese Treffen waren für alle ein Erlebnis und sind letzten Endes auch ein Beleg dafür, dass sich diese Klasse durch eine besondere Verbundenheit auszeichnete.“, schreibt Gerhard Terplan. Zum 40-jährigen Jubiläum 1982 kamen zehn Klassenfreunde zusammen. Details erfahren wir aus Fritz Feders Bericht in der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ, 31.08.1982: „Mediascher ´Falkland` in Niederbayern“). Den Freunden aus Rumänien und der DDR wurde die Ausreise nicht erlaubt. Der weitestangereiste war Michael Kontz aus Kanada. Das Treffen galt dem freudigen Wiedersehen und den vielen Erinnerungen. Sie gedachten der gefallenen und später verstorbenen Freunde und trugen eine Spende zusammen „für einen noch daheim lebenden Professor“ ihrer Klasse. Eindrücklich bleiben auch seine Worte: „Jeder erzählte seine Lebensgeschichte der vergangenen vierzig Jahre. Und bei den meisten zeigte sich, dass sie von den Erlebnissen der schlimmen Kriegsjahre am nachhaltigsten geprägt worden sind. Das will nicht und kann wohl auch nicht aus dem Sinn – bei allen Erfolgen, die jeder von uns in seiner Lebensgestaltung schließlich aufzuweisen hat.“

Beim 50-jährigen Jubiläum kommen sogar 14 „alte Mediascher Oktavaner“ zusammen. „Die jüngsten politischen Veränderungen in Osteuropa machten diese reale Vermehrung möglich.“, schreibt Fritz Feder darüber in der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ, 31.07.1992: „Mediascher Oktavanertreffen“). Drei der Freunde waren nach 1990 von Rumänien nach Deutschland übersiedelt und einer, Kilian Dörr, kam zum Treffen aus Hermannstadt angereist. In treuer Freundschaft war auch der Kanadier Michael Kontz wieder dabei. Sie empfanden das freudige Wiedersehen nun im wohlverdienten Ruhestand als ein „ruhiges Einanderbegegnen“, als „Erfahrungs- und Gedankenaustausch im praktischen wie im geistig vertieften Bereich sozusagen von zwei Lebensufern aus“.

Ob Die Galoschia von 1940, dieses harmlose Scherzheftchen, nach so langen Jahren mehr als nur einem dieser Mediascher Absolventen (Gerhard Terplan) in Erinnerung war? Wir wissen es nicht.

Dieser kleine kostbare Fund aus einer achtzig Jahre zurückliegenden Epoche öffnet den Blick zurück auf die Spur einer Schülerklasse von damals.

Die Ulk-Zeitung, wie Gerhard Terplan die Galoschia nennt, widerspiegelt etwas vom damaligen Humor und Lebensgefühl, ist ein kleines Fragment aus den Biographien dieser Mediascher Gymnasiasten. Biographien geprägt vom Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg, der die jungen Männer von der Schulbank weg zu Soldaten und Kämpfern machte und die Überlebenden unter ihnen in Folge des Krieges in alle Winde verstreute, einige zurück nach Rumänien, andere nach Deutschland, meist West aber auch Ost, nach Österreich und bis Kanada…

Quellen: Die Galoschia. Illustriertes Weltblatt. 2. Jahrgang, Sylvester 1940. Mediasch; Walter Roth, Feldpost 1943-1945. Fotos.; Gerhard Terplan, Brief vom 19.09.2016. Erläuterungen zur Galoschia; Fritz Feder, Mediascher `Falkland` in Niederbayern. In: Siebenbürgische Zeitung vom 31.08.1982, S.7.; Fritz Feder, Mediascher Oktavanertreffen. In: Siebenbürgische Zeitung vom 31.07.1992, S.10.; Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. Band III. Das Schicksal der Deutschen in Rumänien. Hrsg. Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte. Berlin, 1957.